新宿駅の再開発がもたらす不動産投資の未来。歴史と現状から見る成功の鍵

新宿駅の再開発が進む中、不動産投資の未来がますます明るくなっています。日本一の利用者数を誇る「新宿駅」の歴史と現状を紐解き、再開発による経済効果や広範囲にわたる影響から投資家にとっての成功の鍵を探ります。

新宿駅の利用者数が日本一。多路線利用で経済効果も広範囲に

「新宿」駅は何と言っても利用者が多い事でも知られています。

2023年度のJR東日本の乗車人員ランキングでは1位となり前年比でも8%の増加となっています。JRを始め東京メトロや小田急・京王線など多くの路線が利用できますので利用者も日本一、さらには世界一とも言われています。その商圏は極めて大きく再開発の経済的効果は広範囲に広がると考えられます。

◼︎JR東日本 乗車人員ランキング(2023年度)

| 順位 | 駅名 | 1日平均合計 | 前年度比(%) |

|---|---|---|---|

| 1 | 新宿 | 650,602 | 108.0% |

| 2 | 池袋 | 489,933 | 106.8% |

| 3 | 東京 | 403,831 | 116.5% |

| 4 | 横浜 | 362,348 | 106.4% |

| 5 | 渋谷 | 314,059 | 107.3% |

◼︎新宿駅で利用できる路線

JR山手線、埼京線、湘南新宿ライン、中央・総武線、

京王線、小田急線、東京メトロ丸ノ内線、都営地下鉄新宿線・大江戸線など

新宿区の通勤・通学事情。他県からのアクセスも便利な鉄道網

新宿区の人口を見てみると、2025年には35万人を超え世帯数は23万世帯となっています。人口、世帯数ともに増加傾向にあります。

また新宿区は就業人口が多く、居住している人よりも通勤してくる人が多い事も特長です。国勢調査によると新宿区で働くまたは通学する人は約57万人と、新宿区の就業人口は居住人口の約1.5倍となっています。

在住地を見ると新宿区に住んでいる方はわずか約10%弱で、都内の他の区や他県から通勤または通学している方が70%以上となっています。他県からの通勤・通学が多い理由としては鉄道の相互乗り入れの効果により通勤・通学圏が拡大したと考えられます。

それだけ新宿の発展は広域的に影響がある可能性があります。

◼︎新宿区の世帯数と人口の推移

| 世帯数 | 人口 | |

|---|---|---|

| 2023年1月1日現在 | 223,207 | 346,279 |

| 2024年1月1日現在 | 227,339 | 349,226 |

| 2025年1月1日現在 | 231,609 | 352,717 |

◼︎新宿区の就業・通学者の在住地の割合(2020年)

| 常住地 | 割合 |

|---|---|

| 新宿区内 | 9.7% |

| 都内他区 | 37.9% |

| 都内市町村 | 13.5% |

| 他県 | 37.1% |

新宿の発展と甲州街道。歴史が紡ぐ街の魅力

新宿は今も南口に甲州街道が通っており、新宿の発展はこの甲州街道と深い関係がありました。徳川家康が江戸幕府を開き日本橋を起点として五街道を整備しました。甲州街道はその一つで甲府方面へ向かう街道です。

日本橋から甲州街道の最初の宿場町は高井戸でしたが、距離が長かったため新たな宿場町が設けられました。これは内藤氏が幕府に返上した屋敷内にあり、新しい宿場であったので「内藤新宿」と呼ばれ、新宿の由来となりました。

新宿西口エリアは角筈(つのはず)村があり、「つのはず」と呼ばれていました。

その後、明治の頃には淀橋浄水場(1898年(明治31))や専売公社の煙草工場(1910年(明治43))など大規模な施設があるエリアでした。

出典:東京都水道歴史観デジタルアーカイブシステム【淀橋浄水場】全景

新宿副都心計画の成功。高層ビル街の誕生と経済成長

1937年(昭和12年)に煙草工場は移転、また1965年(昭和40年)に淀橋浄水場も移転しました。また西新宿には東京ガスの巨大なガスタンクがありましたが、現在は東京ガスの新宿パークタワーとなっています。

1960年には「新宿副都心計画」が策定されました。新宿の大規模な開発が始まり淀橋浄水場跡地には高層ビル街が誕生します。高度経済成長期の1971年(昭和46年)には京王プラザホテルが竣工しました。新宿初の高層ビルで当時は日本一の高さでした。

その後は「新宿住友ビル」「KDD国際通信センター(現 KDDIビル)」「新宿三井ビル」「安田火災海上本社ビル(現 損害保険ジャパン本社ビル)」「新宿野村ビル」「新宿センタービル」などを始め多くの高層ビルが建設され、さらに1991(平成3)年には東京都庁が移転して来ました。西新宿が副都心としてのイメージも高まりました。

1996(平成8)年に丸ノ内線「西新宿駅」、2000(平成12)年には都営大江戸線「都庁前」駅が開業しました。その後も高層ビルが数多く建設され、現在では世界有数の巨大なオフィス街が形成されています。

新宿南口エリアの発展。タカシマヤタイムズスクエアからバスタ新宿まで

甲州街道のある新宿南口エリアも発展が続いてきました。

「タカシマヤタイムズスクエア」が1996年に開業し、1997年「JR東日本本社」が移転、1998年にはその隣に「小田急サザンタワー」が開業するなど開発が進みました。

2016年には新宿駅・甲州街道にも隣接する「JR新宿ミライナタワー」「バスタ新宿」なども開業しました。

また新たな改札口もつくられ、南口側も大きく発展してきています。

新宿グランドターミナル計画。未来の街づくりが進行中

新宿では「新宿グランドターミナル」などの計画が策定され、街づくりが進んでいます。

新宿西口の駅前には新宿を象徴するような小田急・京王などのデパートがありましたが、現在は両方とも解体され、再開発計画が進んでいます。駅前の大規模な工事現場は少し前の渋谷駅周辺を思い起こします。

では現在進んでいる新宿駅西口の再開発計画について見てみましょう。

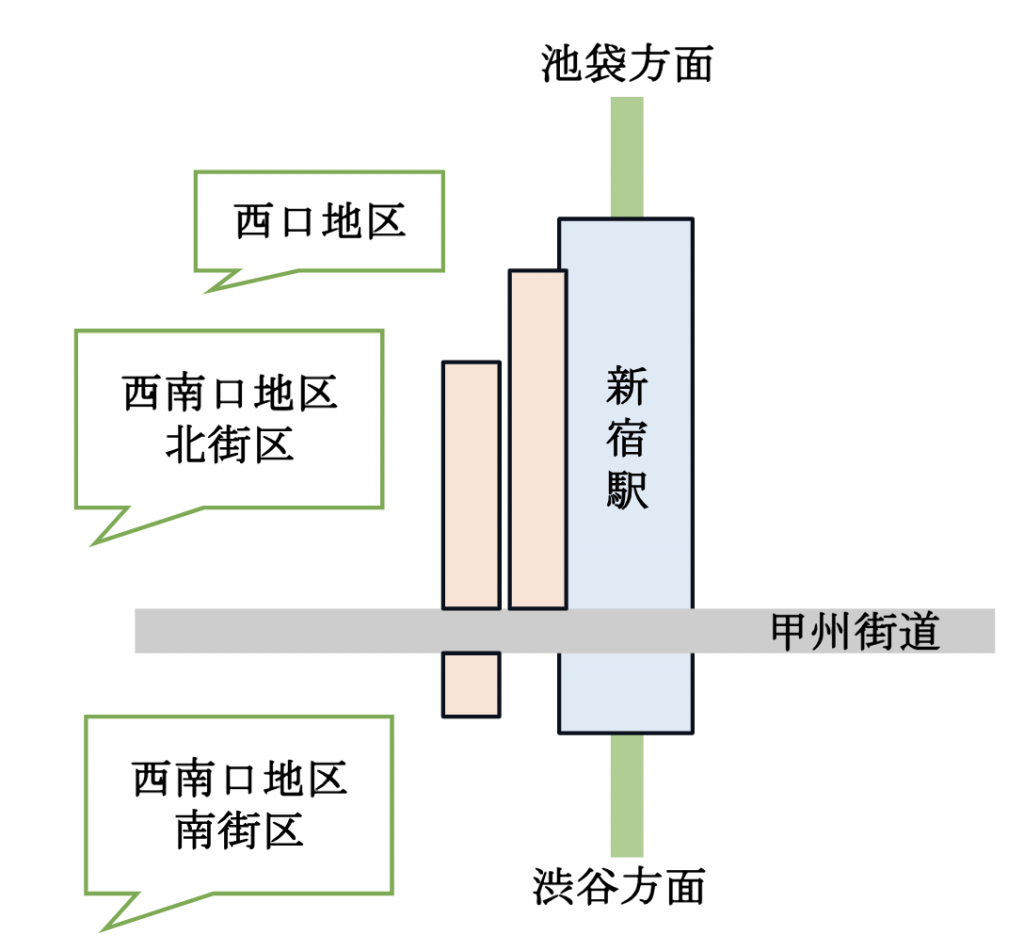

(1)西口地区

・A区

JR新宿駅に隣接した小田急線新宿駅の上部にあたるエリアです。小田急電鉄、東京メトロ、東急不動産の3社による共同事業が計画され地上48階、高さ260メートルの超高層ビルの建設が予定されています。完成すれば東京都庁を超えるビルとなり、新たな新宿の名所となる可能性もあります。10階までは商業施設となり新宿エリア最大級の規模となり、その上階はオフィスや、最上階は眺望を活かした施設となる計画です。

・B区

A区のビルの商業施設と横に連なった施設となります。A区と続いていますのでかなり大規模な商業施設となるようです。こちらは小田急電鉄の単独事業となります。

(2)西南口地区北街区

京王線新宿駅の上部に当たるエリアです。京王電鉄とJR東日本の共同事業による高層ビルが計画されています。

(3)西南口地区南街区

甲州街道をはさんだエリアである西南地区南街区では京王電鉄により高層ビルが計画されており、ここには京王系の新ブランドの高級ホテルが入る事も発表されています。

(4)東口でも再開発の計画

新宿駅の東口地区では「ルミネエスト新宿」も詳細は未定ですが将来的に建替えの予定がある事も報道されています。こちらも高さ260mの高層ビルとなる事が報道されており、実現すれば駅の東西で260mのビルが建設され駅をはさんでツインタワーとなる事になります。

新宿エリアの不動産投資市場。未来の成長を見据えた投資戦略

冒頭でも述べたように、新宿駅は埼玉・神奈川県など広範囲のエリアからアクセスしやすい事が特長です。新宿は日本有数の高層ビル群を控え、さらに駅周辺の大きな再開発により大きく変わっていきます。新宿リアの就業人口が増える事で、極めて広範囲に渡って住宅需要が増加する事も期待されます。

新宿には「羽田空港アクセス線」の開通も予定されています。ただでさえ巨大な成熟した街にも関わらず、今後さらに進化を遂げる新宿エリアの経済・不動産投資市場に与える影響は計り知れないものがあります。

今後新たに不動産投資をする皆様方の参考になれば幸いです。