東京駅は「アジアの中核都市」へ! 進化が続く八重洲エリアの再開発と不動産投資の展望

東京駅周辺、特に八重洲エリアの再開発が凄まじい勢いで進んでいます。200m級の超高層ビルが次々と建設され、かつて「雑多なイメージ」があった八重洲は、丸の内に匹敵するビジネス・商業の中心地へと変貌を遂げようとしています。

本コラムでは、八重洲の歴史を紐解きながら、進行中の再開発プロジェクトの詳細、そしてそれが不動産投資に与える影響について解説します。

エリアの成長がカギ! 不動産投資で「資産性」と「収益性」を最大化する方法

不動産投資をしていく上では、将来の展望を見据えて長期目線で運用していくという事が大切です。国の政策や民間企業の中でも「成長戦略」という言葉が随所に出てきます。不動産投資でも同様で、購入する不動産のエリア、もしくはその沿線上の街の成長が所有不動産の資産性や収益性に直結します。

筆者はよく出張などで「東京」駅を利用しますが、駅周辺は大きく変わってきており、この10年20年の中でこれほど大きな変貌を遂げつつある街は都内だけ見ても有数の稀有な存在であると言えます。

駅ナカも巨大化! 「東京」駅、丸の内・八重洲で進む再開発の全貌

「東京」駅は周辺部のみならず駅の構内自体が巨大な街化を遂げつつあります。

また元々「東京」駅は歴史的に見ても丸の内側が三菱地所を大家さんとする丸ビル、新丸ビル、さらに中央郵便局に建設されたJPタワーなどシンボル的なビルが既に建設されており、テレビのコマーシャルにも出てくるように、平日のみならず土日も多くの方で賑わう「楽しい街」と変化してきました。

一方、八重洲側は以前あった駅前のヤンマービル、八重洲ブックセンターほか、象徴的な建物というよりはむしろ言葉はよくありませんが、雑多なイメージがあった事も否定できません。

ところが近年では、東京建物、三井不動産、三菱地所、住友不動産、さらにJR東日本などの事業会社の開発により八重洲側のイメージが大きく変貌を遂げつつあり、丸の内側に追いつくような勢いも感じられます。

八重洲地下街の銅像は誰? 地名の由来から探るエリアの魅力

八重洲エリアは江戸時代には多くの職人が住む街であったそうです。ところで読者の皆さんは「八重洲」という地名はどこからきたのかご存じしょうか。

イメージとして「八重桜の咲く中洲」のような感じがしますが、実は江戸時代に日本に漂着したオランダ人「ヤン・ヨ―ステン」から由来しています。

ヤン・ヨ―ステンは徳川家康に認められ、朱印船貿易などで活躍した人で千代田区に住居がありました。今でも八重洲の地下街に銅像が置かれ、イメージキャラクターにもなっています。

丸の内だけが出口だった時代、東京駅の歴史に見る八重洲の潜在力

東京駅は1914年(大正3年)に開業しました。しかし当時は出口が丸の内側にしかなかったそうで、1929年(昭和4年)に八重洲口が開設しました。

その後八重洲はオフィス街として発展してきましたが、大手町や丸の内のような大規模なビルは少なかったですが、東京駅に隣接した「大丸」や大きな地下街である「八重洲地下街」などが有名でした。これまで中小のビルなどが多くあるエリアでしたが、近年は東京駅前を中心に大規模な再開発が進んでいます。

大丸も移転! グラントウキョウ・ツインタワーは東京駅直結

近年は八重洲エリアに大型のビルが数多く誕生しています。東京駅の丸の内側から八重洲方面を望むと大きな高層ビルがいくつも見えます。

東京駅に面した「グラントウキョウ」が2007年に開業しました。高層のツインタワーでノースタワーとサウスタワーの2棟の高層ビルがあります。東京駅前にあった「大丸」はノースタワーなどに移転しています。2013年には「東京スクエアガーデン」が開業、2016年には京橋明治屋ビルの跡地に「京橋エドグラン」が開業しました。

2021年には東京駅日本橋口前で進められている「TOKYO TORCH」プロジェクトの第一弾となる「常盤橋タワー」が開業し、2022年に「銭瓶町ビルディング」が竣工ました。

さらに皆さんの記憶にも新しいのは2022年の「東京ミッドタウン八重洲」の開業ではないでしょうか。地上45階の大きなビルで「ブルガリホテル東京」や小学校が併設されています。お父さんは会社、子供が小学校へと都心の同じビルに一緒に通勤・通学する事もあるかもしれません。また地下にはバスターミナルが入るなど複合的なビルで話題となりました。

八重洲再開発は止まらない!大規模プロジェクトの最新情報

八重洲エリアの再開発は現在も続いており、大規模なプロジェクトが進行しています。こうした今後の動向について見てみたいと思います。

(1)八重洲一丁目東地区「トフロム ヤエス」

八重洲一丁目東地区(A地区・B地区)で建設が進められている施設の名称が2025年3月に「トフロム ヤエス」と決定したとの発表がありました。

東京駅前の「東京ミッドタウン」の東京駅から見て右側に、八重洲通りを挟んで並ぶ位置となります。B地区には地上51階、高さ250mの超高層ビルが建設される予定です。

丸ノ内側の「丸ビル」は高さ180m、「新丸の内ビル」が198mですので、それらと比べてもかなり高いビルとなりそうです。

<出典:東京建物株式会社>

(2)八重洲二丁目中地区

東京駅から見て「東京ミッドタウン八重洲」の右側のエリアに当たります。地上43階、高さ227mのビルが2029年の竣工予定です。「東京ミッドタウン八重洲」も地上45階建て、高さ240mある高層ビルですのでほぼ同程度となります。

(3)八重洲二丁目南地区

八重洲二丁目中地区の南側、「八重洲富士屋ホテル」の跡地です。「東京ミッドタウン八重洲」「八重洲二丁目中地区」「八重洲二丁目南地区」と並ぶ位置となります。高さ230mの高層ビルが2028年度に完成予定ですので、今後200m超えの超高層ビルが東京駅前に4棟並ぶ事になります。

「銀座一丁目」駅や「有楽町」駅などからもアクセスしやすい位置にあります。

(4)八重洲一丁目北地区 2029年

八重洲一丁目北地区は八重洲側の東京駅前でも東京駅から見て左の方です。

「常盤橋タワー」の東側の位置となります。日本橋川の沿岸で2024年11月に着工しています。南街区では高さ218mのオフィスビルが建設され高級ホテルの入居が予定されています。大手町と兜町をつなぐ位置にあり、国際金融・MICE機能の強化も期待されます。

東京タワー超え! TOKYO TORCHが不動産市場に与えるインパクト

東京駅八重洲側では駅前の高層ビルに加えて、日本橋口側では「TOKYO TORCH」プロジェクトが進められています。

「Torch Tower」は2027年度に完成予定で、竣工時には日本一の高さとなる予定のビルです。地上約390mと八重洲の200m級のビルの倍近い高さがあります。さらにこれは東京タワー(333m)より高いビルとなります。

約7,000㎡の大規模広場「TOKYO TORCH Park」の竣工は2028年を予定しています。大阪のうめきた二期で大阪駅前に巨大が公園が出現したように、東京駅前にも大きな広場が出現する予定です。

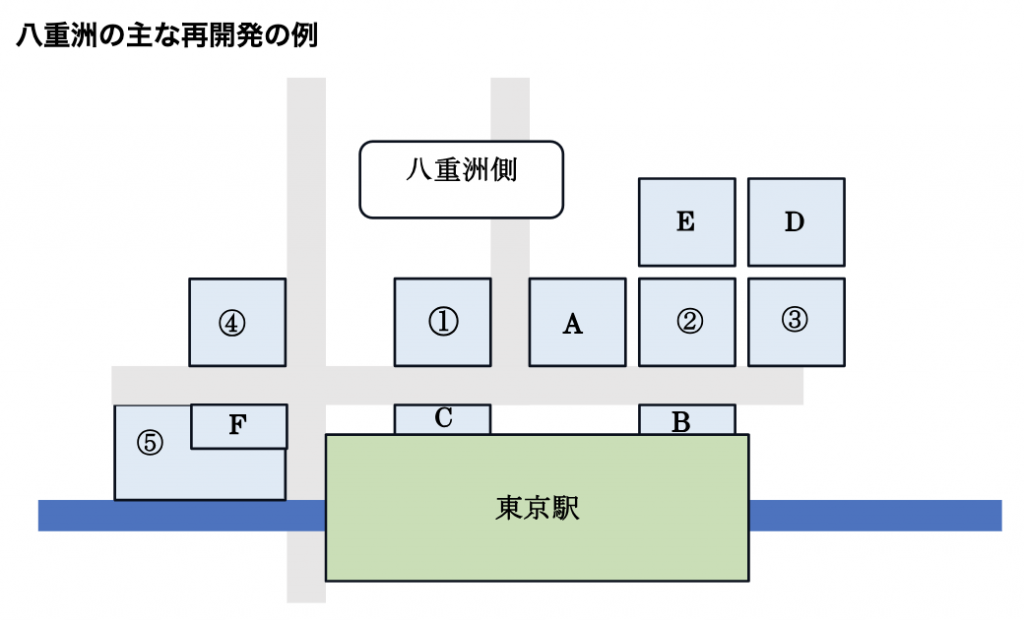

完成済み

A 東京ミッドタウン八重洲(2022年)

B グラントウキョウ サウスタワー(2007年)

C グラントウキョウ ノースタワー

D 東京スクエアガーデン(2013年)

E 京橋エドグラン(2016年)

F 常盤橋タワー(2021年)

今後の予定

①八重洲一丁目東地区「トフロム ヤエス」

②八重洲二丁目中地区 2029年

③八重洲二丁目南地区

④八重洲一丁目北地区

⑤「TOKYO TORCH」

鉄道のアクセスも向上し発展が期待される東京駅周辺

東京駅周辺は今後。国際金融特区、都市緊急整備地域の重要拠点、さらにMICEといった日本の中心地、東京都というポジションを超えてアジアにおける中核都市としての位置付けをより高めていきます。

そのためにはまず空港へのアクセス整備が重要となっており、2031年度には東京駅と羽田空港を結ぶ「羽田空港アクセス線」の開業が予定されており、最短で羽田空港まで18分で着きます。さらに、まだ検討段階ですがつくばエキスプレスの東京駅までの延伸も計画されています。

海外からの要人を招き入れる施設としてファイブスターホテルの建設もさらに加速して行きます。

東京駅のポジションは地政学的に見ても空に近い、海に近い、陸の交通アクセスが広範なエリアへの鉄道ネットワークの延伸により巨大商圏を形成していきます。

さらに今回は触れませんでしたが、日本橋エリアの再開発計画も進んでいます。八重洲・日本橋・茅場町(兜町)が一体となり日本有数のビジネス・金融街が誕生する可能性もあります。

さらに従来の街づくりはビジネスを中心としたものでしたが、これからは楽しめる街、遊べる街、エンターテイメントも含め多様な表情を併せ持つ街が期待されます。

東京駅はもはや日本の東京でありつつアジアの中核都市としての位置付け・役割が年々高まっています。東京駅エリアの発展がその沿線・周辺エリアに及ぼす影響・効果は極めて大きく不動産投資をする方々にとっても目が離せない存在と考えます。