相次ぐ物価高でも「日本まだまだ安い」とはどういうこと?

値上げラッシュの勢いは、昨年以上に強まっています。2025年4月の飲食料品の値上げは4,000品目を超えるそうです。デフレに慣れてきた生活から一転、急激な物価高は私たちの生活に大きな影響を与えています。それでも、日本を訪れる外国人旅行者は、「日本の物価は安い」と口々にいいます。日本の観光地には、外国人の姿があふれ、ホテルの高い宿泊料やラーメン1杯が数千円でもいとわず支払っているので、驚いてしまいます。

今回は、安いニッポンについて、諸外国の国々との比較をとおして、今後の日本の物価について考えてみましょう。

日本の物価上昇が続いている

日本では物価高の状態がこの数年続いています。総務省が公表した東京23区の2025年3月の消費者物価指数(中旬速報値)は、変動の大きい生鮮食料品を除いた総合で2024年の同じ月より2.4%上昇しています。とりわけ米類が89.6%の上昇で、価格では前年の約2倍近くになります。なお、米類の上昇率は過去最高を更新しています。

この他にも天候不順の関係で、キャベツや白菜といった野菜の値上がりも大きく、生鮮食品にいたっては12.9%も上昇しています。

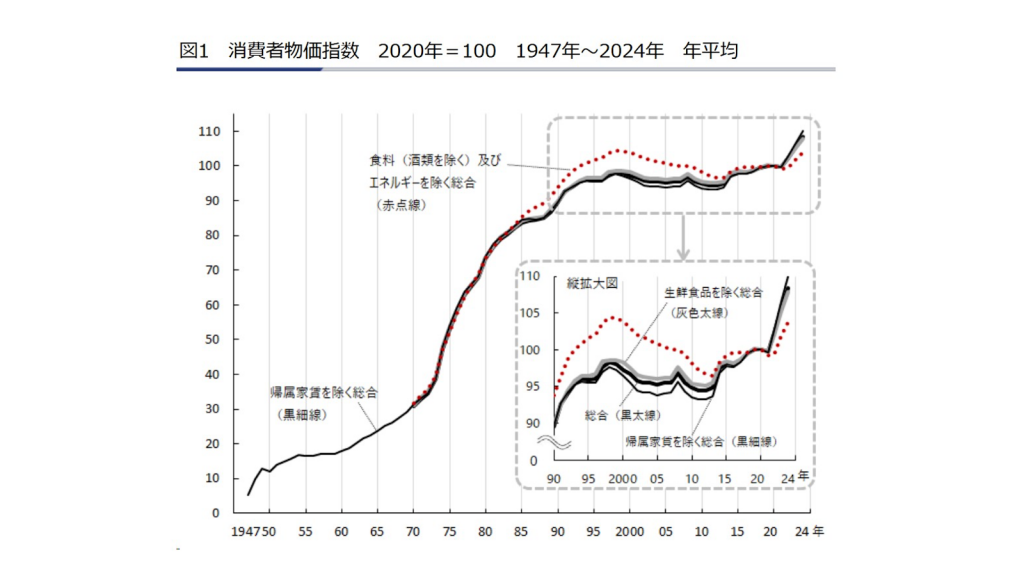

物価高の状況は東京だけではなく、全国規模のものです。総務省が発表した2025年2月分の消費者物価指数(全国)においては、2020年を100としたときの生鮮食料品を除く総合指数は109.7で、前年同期比では3.0%の上昇です。物価高は決して都会だけの現象ではないのです。

物価は2020年以降、短期間に上昇しているため、買い物に行くたびに「また値上げになっている」とか、値段は同じでも「内容量が減っている」という気持ちをぬぐうことができないほどです。

<消費者物価指数の推移(2020年=100 1947年〜2024年 年平均>

物価高は今後まだまだ続くと予想されます。帝国データバンクの価格改定調査によれば、2025年4月の飲食料品の値上げは4225品目になり、2025年通年の値上げ累計品目は、前年実績の9割を超えています。さらに値上げ1回あたりの平均値上げ率は平均15%と2024年に引き続き高水準で推移しています。4月といえば、1年間の3分の1ほどの期間にしかなりません。2025年中盤以降のことを予想すれば、2024年以上の値上げが行われるのではないかと思われます。

特に食品は誰もが購入し、毎日必要なものなので、値上げの影響はもろに家計を直撃します。

近年の物価高の背景にはいろいろあります。2024年までの値上げの要因は、ウクライナ侵攻などによる世界的な原材料の供給難や円安による原材料やエネルギー価格の上昇でした。しかし、2025年の見通しでは、賃上げによる人件費アップや物流コスト上昇などのサービス価格の上昇を受けた値上げが拡大すると考えられています。

価格改定による値上げは、2025年4月で終わるわけではありません。2025年夏にかけて断続的な値上げラッシュの発生が見込まれています。物価高は2025年中には、収まらないのでないかと思われます。

日本はまだまだ安い?を示すビッグマック指数

各国の経済状況を比較する指標の1つに「ビッグマック指数(BMI)」があります。ビッグマック指数とは、イギリスの経済専門誌「エコノミスト」が毎年1月と7月に発表しているものです。

マクドナルドのビッグマックは、世界中でほぼ同じ材料と方法で作られています。そこで、1つあたりのコストにほぼ差はないと考え、各国・地域のビッグマックの価格を比較することで、各通貨の実質的な価値や物価水準などの経済状況を把握しやすくするための指数です。

ビッグマック指数は、「購買力平価」という考えをもとにしています。購買力平価を簡単にいえば、通貨の価値は、購買力や物価水準によって決まるという説です。前提として、同じ商品であれば、どこの国でも同じ価格で取引されるはずだとし、さまざまな国で、ある商品の価格がそれぞれいくらで買えるかを示す交換レートを求めます。この理論値の交換レートと実勢レートを比較すれば、円相場が割高か割安なのかを知る目安になります。ビッグマック指数は、この購買力平価説の一例になります。

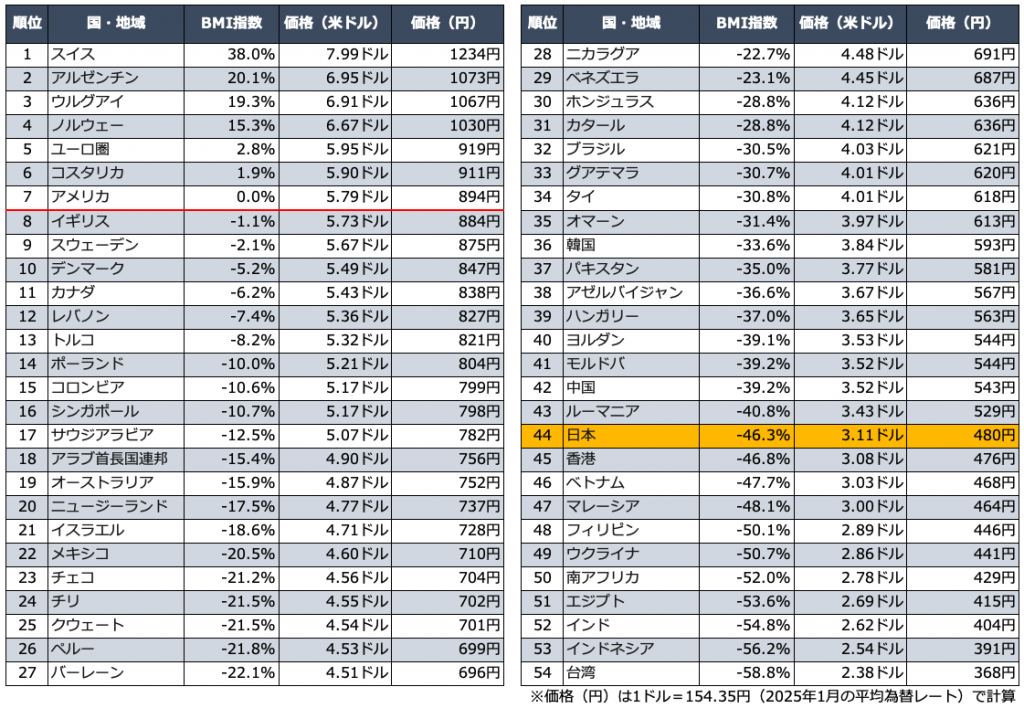

世界のビッグマック指数とビッグマック価格ランキングは、世界54の国と地域が対象になっています。価格においては、米ドルを基準にしています。

<【2025年1月】ビッグマック指数・ビッグマック価格ランキング>

同じビッグマックでも、スイス、アルゼンチン、ウルグアイ、ノルウェーの4カ国では、価格が日本円で1000円を超えています。日本のランキングは44位で480円です。

上位4カ国では、ビッグマックが日本の2倍以上の価格になっており、日本はビッグマックが安く買える国の1つになっています。

ビッグマック指数が低いということは、日本が相対的に物価の安い国だということです。

それだけではなく、円の通貨価値が相対的に低い水準であることも示します。

たとえば、2025年1月のビッグマックの価格をくらべると、日本480円、アメリカで5.79ドルです。このとき、1ドルは円建てでいくらかを計算すると、日本円は1ドル82円90銭ということになります。

480円÷5.79ドル=82.90 1ドル=82.90円

これが、ビッグマック指数の理論値の為替レートです。

一方、2025年1月の平均為替レートは154.35円でした。これをビッグマック指数の理論値の為替レートとくらべると-0.4629となります。

82.90÷154.35-1=-0.4629

よって、実勢の為替レートは、ビッグマック指数の理論値の為替レートよりも46.29%も割安ということになります。日本で買えるビッグマックは、世界の他の国の価格より安いということが納得できます。

訪日客から見ても「日本は安い国」

円安の影響で、資源や食料などを輸入する日本は、物価高に悩まされていますが、一方で観光面では円安の恩恵を受けています。コロナ収束後は、日本の地方都市でも訪日外国人旅行者を見かけるようになりました。かつてコロナ禍前は、訪日中国人が店にバスで乗り付け、爆買いをすることが話題にのぼっていました。特に春節の時期になると、富裕層がデパートで高額品を買いあさり、電化製品から風邪薬にいたるまで両手をいっぱいにして買い物をする様子を目にしてきました。

最近では中国からの訪日外国人旅行者だけではなく、東南アジアやヨーロッパといった外国人の数も増えています。特に何度も日本を訪れている中国からの訪日旅行客は、「モノ」から「体験」へと消費の内容が変化しているといわれます。訪れる場所も三大都市や京都から、合掌造りで有名な岐阜県の白川郷や大分県の由布院、和歌山県の高野山などが人気になっています。

訪日外国旅行客が増えた背景には、円安があります。2021年から2023年にかけて、世界各国は利上げを行うのに対して日本は利上げしなかったため、日本円は急速に円安が進みました。コロナ収束後は、世界の通貨に対して相対的に円の価値が下がった状態であるため、富裕層でなくても来日しやすい環境に変わってきました。かつて外国人の富裕層が憧れで訪れていた日本は、円安が進んだおかげで、それほど裕福でない人でも日本に訪れることができるように変化したのです。訪日旅行者にとって日本は、「富裕層が行くところ」から、「貧乏でも行けるリーズナブルなところ」に捉え方が変わってきているようです。

今後も日本の物価高は続く?

現在日本では、コロナの収束を経てインバウンド関連の需要が旺盛です。円安ということもあり、訪日外国人旅行客の数は2024年には3686万人にのぼり、過去最多を更新しています。宿泊以外にも、日本での食事、お土産品や高額品の購入など、日本経済に大きく貢献しています。

これから日本では、国をあげて訪日外国人旅行者の数を2030年に6000万人に増やす計画です。またインバウンドによる消費額も15兆円を目指します。観光資源を生かして、訪日外国人旅行客に地方にも足を延ばしてもらえば、地方も活性化します。日本政府では、「持続的な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」を目標に戦略的に実現に向けて取り組んでいます。

日本国内での物価高は、今後も続いていくのでしょうか。日銀は賃金と物価の好循環の定着を目指し、利上げを行っています。賃金が上がることが見込まれることで、安定した需要が生まれ、その結果物価が上がることで経済を活性化していく狙いです。しかし、2025年春に賃上げを行った企業の効果が実体経済に反映できているとはいえません。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」2025年2月によれば、働く人1人当たりの現金給与の総額は、前の年の同じ月とくらべて3.1%増えたものの、物価高の影響に賃金の伸びが追いつかず、実質賃金は1.2%減少しました。

実質賃金が増えなければ、消費にお金を振り向けることはできません。デジタル化や省力化を行っても、すぐには生産性の向上には結びつきません。これからも物価高に負けない賃上げを継続的に目指さなければ、日本人の生活は豊かにはならないのです。

日本の行く手には困難も待ち受けています。トランプ政権の関税政策によって、2025年4月7日の日経平均株価の終値は、下落幅で過去3番目の大きさになりました。株価下落は世界中に広がって、今後の展開が見通せない不確実性が高まる状況にあります。多くの人はこの関税政策によって、世界経済が後退局面に入るリスクがあるという懸念を抱いています。株価下落は一時的なものなのか、大きな金融危機にまで広がるかどうかに注目が集まっています。

日本の自動車産業など、輸出が多い企業では、関税問題により輸出が減り雇用情勢が悪化するかもしれません。賃上げをリードしてきた大企業も経営に悪影響が出れば、賃上げどころではありません。中小企業にとっても先が見通せず、賃上げや設備投資などの行動を起こせなくなります。

トランプ政権の関税政策しだいでは、賃金と物価の好循環が止まってしまう可能性も出てきました。外部環境の変化により、今まで以上に物価高に負けず、実質賃金を増やす努力が求められます。

執筆:池田幸代

株式会社ブリエ 代表取締役

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー