企業の「IR資料」ってなに? 投資に役立つチェックポイント

上場企業のウェブサイトには、ほとんどの場合「IR情報」のページがあります。IR情報のページには、投資家が知っておきたい情報がたくさん用意されているのですが、見たことがない方もいると思います。

今回は、企業のIR情報ページにあるIR資料の種類と、投資に役立つチェックポイントを紹介します。

そもそもIR資料とは?

IRとは、「Investor Relations」(インベスター・リレーションズ)を略した言葉で、日本語では「投資家向け広報活動」などと訳されます。

企業は、投資家に自分たちのことを深く知ってもらい、投資してもらいたいと考えています。上場企業は、法律などにしたがって、投資の判断に必要な情報を公平に発信しなければなりません。そこでIR情報のページにさまざまなIR資料を用意し、公開しています。ですから、IR資料を見れば、企業の経営状態・これまでの業績・今後の計画などの情報がつかめます。

証券会社や投資情報サイトにある各銘柄の情報ページは便利ではあります。証券会社や投資情報サイトでは、その企業のさまざまなデータや株価のチャートなどの情報などがコンパクトにまとまっていて、さっと確認できます。複数の銘柄を検索して、比較するのにも向いています。

しかし、これらは企業のIR情報をもとに作成した「二次情報」。きちんと作成されているので、間違いは少ないでしょうが、間違いがないという保証はありません。

その点IR資料は「一次情報」で、企業が直接公表しているデータなので、正確性の面で二次情報に勝ります。加えて、IR資料には二次情報だけでは得にくい企業の経営方針や考え方、今後のビジョンなどが詳細に記されています。そうした情報が投資のヒントになることもあるかもしれません。ですから、その企業のことを深く知りたいと思ったら、IR資料を確認しましょう。

IR資料にはどんなものがある?

IR資料には、次のものがあります。

- 決算短信

- 有価証券報告書

- 決算説明会資料

- 中期経営計画資料

- 統合報告書

- 月次報告書

このうち、上場企業が法律で開示を義務づけられている資料には「決算短信」と「有価証券報告書」があります。書式が決まっていて他社と比較しやすいのがメリットなのですが、実際に目をとおすと、表現が専門的でとっつきにくい部分もあります。

その他のIR資料は書式のルールもなく自由に作成できるため、各社図や写真・グラフなどを利用してわかりやすく作成しています。これらのIR資料は作成の義務のないものなので、すべての上場企業で必ず用意されているとは限りませんが、実際のところ多くのIR情報サイトで用意されています。

決算短信や有価証券報告書も大切なことには違いありませんが、開示を義務付けられていないIR資料から目を通した方が、その企業の状態や今後の見通しの理解が早まるでしょう。

それでは、IR資料をひとつずつ見ていきましょう。

●決算説明会資料

決算説明会資料は、企業が行う四半期の決算発表のときに一緒に公開される資料です。決算説明会のときに投影・表示するために作成されるものなので、多くはパワーポイントのようなスライド資料でできています。

最近は、決算説明会の動画を掲載している企業も増えてきました。ただ、動画を見るのはそれなりに時間がかかりますので要点を掴むには不向き。

サクッと理解するのに便利なのが決算説明会資料です。「スクリプト付き」「テキスト付き」の決算説明会資料には決算説明会での説明内容の要旨、「質疑応答付き」「質疑応答(要旨)」の決算説明会資料には決算説明会での質疑応答の様子が記載されています。

決算説明会資料の書式は自由なので、記載内容も企業により異なりますが、おおよそ次のような内容が書かれています。

- 決算の概要

- 売上や利益の増加・減少の要因

- セグメント別の決算のポイント

- 企業価値向上のための取り組み

- 来期の見通し

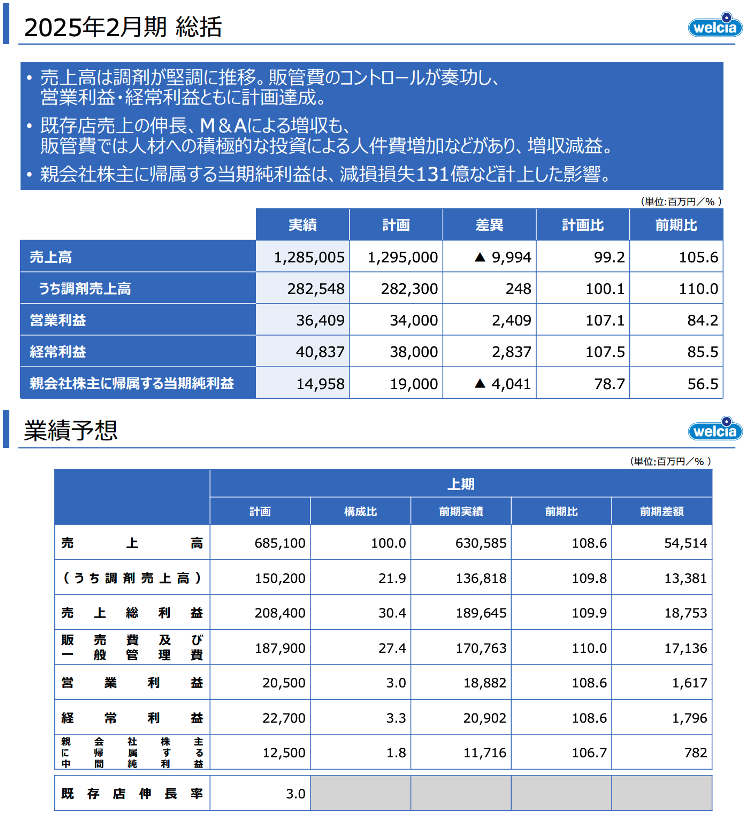

<ウエルシア(3141)の決算説明会資料1>

たとえばウエルシア(3141)の2025年2月期の決算であれば、このように記載されています。詳細な売上や利益の推移は決算短信や有価証券報告書に記載されていますが、投資家が主に知りたいのは企業のトータルの売上を表す「売上高」や本業での利益を表す「営業利益」、最終的な儲けを表す「当期純利益」といったところでしょう。

ウエルシアの場合、その部分だけを抜き出した表が示されています。営業利益や経常利益は計画を達成しているものの、当期純利益は減少しています。その理由についても「減損損失を計上したため」と説明されています。

来期の業績予想は上半期のものになっていますが、売上高・営業利益は前期比で108.6%を見込んでいることがわかります。

決算説明会資料は3か月に1回公表されます。業績の動向を追いかけることで、予想に対して実績の業績がどうなるかがつかめるでしょう。株価変動の要因はさまざまですが、予想よりも実績が上回りそうであれば株価が上がると判断できます。上方修正などの発表によって、株価が急騰するケースもあります。

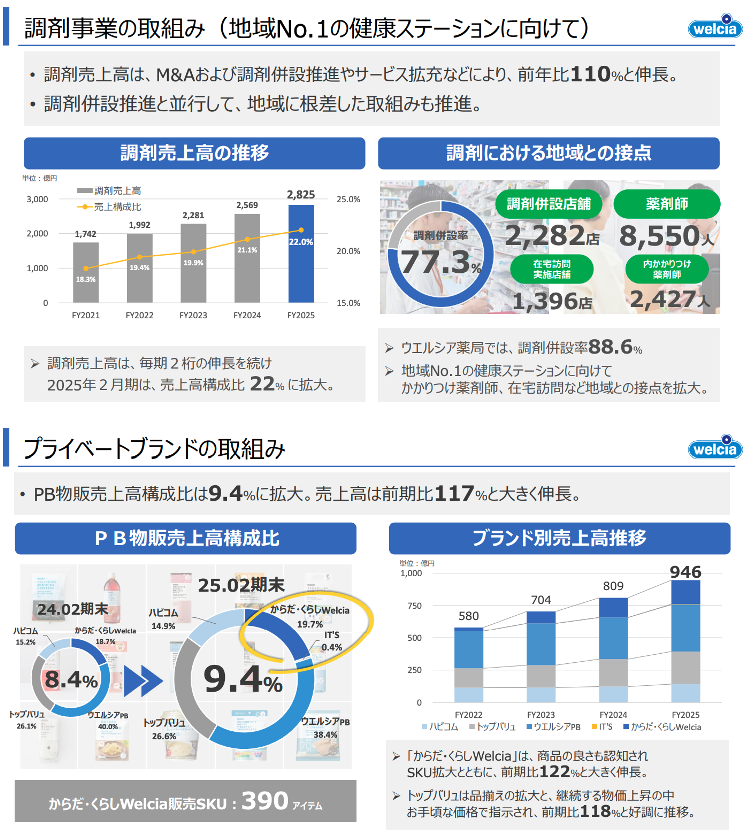

<ウエルシア(3141)の決算説明会資料2>

ドラッグストアというと、市販薬を販売する薬局のイメージがあるかもしれません。ウエルシアの場合は、医療機関の処方箋をもとに薬を出してくれる調剤薬局を併設している店舗が大半を占めることがわかります。調剤薬局の売上高は前年比110%と伸長しています。上で紹介した業績の表にも「うち調剤売上高」とあるように、調剤薬局としての成長が著しいと読み取れます。

ドラッグストアで売っているものは薬だけではないこともわかりますね。食料品、日用品、化粧品など、さながらスーパーのようにさまざまなものを売っています。なかでもウエルシアの場合、プライベートブランド(PB)商品の売上が高まっているようです。

高齢化・物価高が進むなかで、ウエルシアは今後調剤薬局としてもスーパーとしても需要が高まり、売上や利益を伸ばしていくのではないでしょうか。決算説明会資料を見れば、このようなことも簡単に読み取れます。

●中期経営計画資料

中期経営計画資料は、企業が今後3年から5年程度の中期のスパンで、どのように事業を成長させていくのかを示した資料です。売上や利益の数値目標だけでなく、事業の方針や株主還元などについても詳しく説明されています。

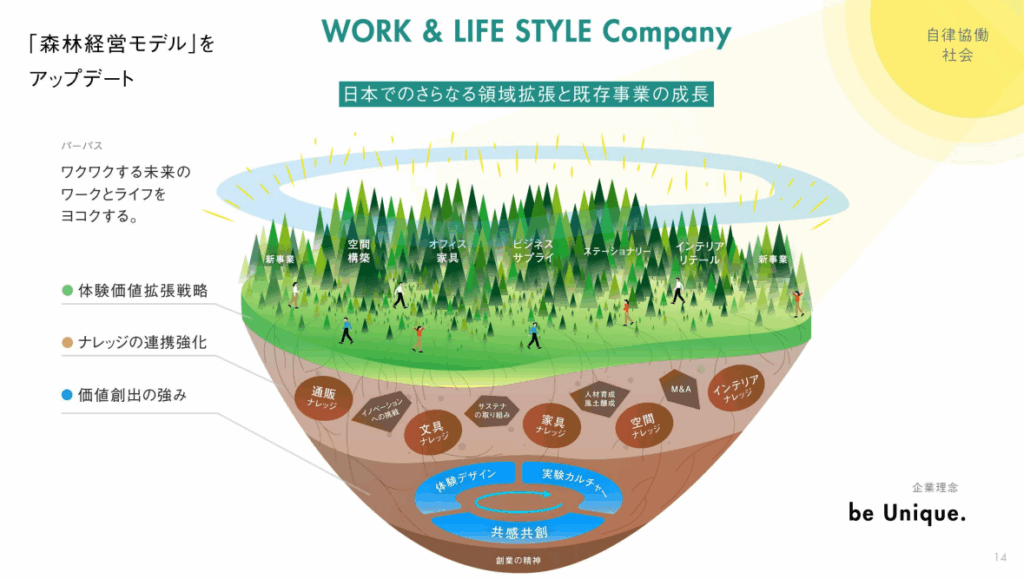

<コクヨ(7984)の中期経営計画資料1>

中期経営計画資料は、読み物としてきれいにデザインされていることが多くあります。見ているだけでその企業の考え方が伝わってきます。

コクヨの場合、これまで「ワークスタイル領域」「ライフスタイル領域」の2領域で空間構築・オフィス家具・ビジネスサプライ・ステーショナリーといった事業を手がけてきましたが、各事業で培った知識が他の事業に生かしきれていなかったのだそうです。そこで、「これらを束ねて、ひとつになってやっていく。」という「森林経営モデル」を掲げています。そのイメージが上の図になっています。

今後、事業間のシナジーを生み出して領域を広げることで、新たな価値を生み出していくと説明しています。

そして、この理念に基づいた行動・数字目標が整理されています。

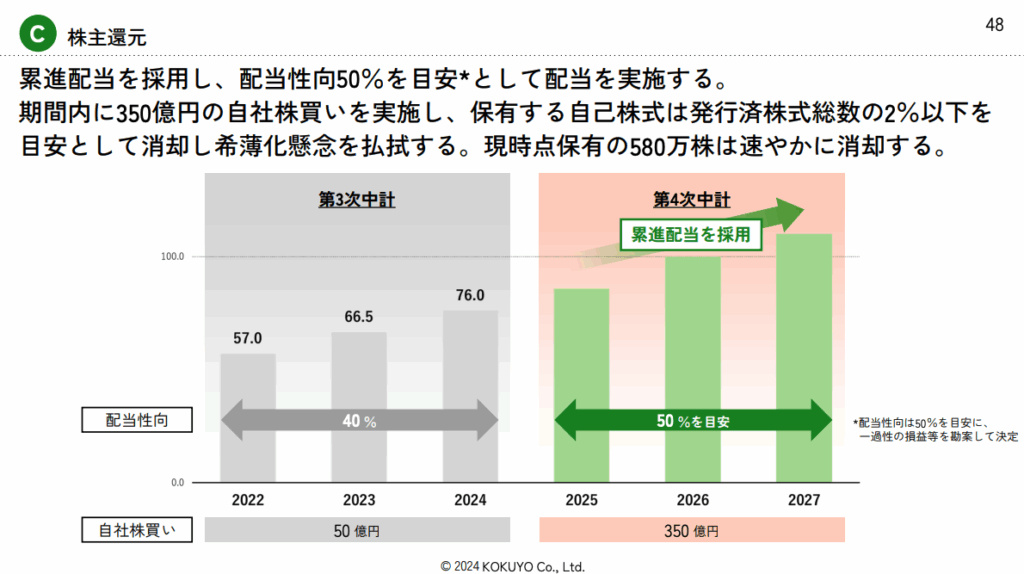

<コクヨ(7984)の中期経営計画資料2>

投資家としては株主還元に注目したいところです。配当金を増やしている「増配銘柄」や、増配を連続で行なっている「連続増配銘柄」は、業績が好調な証拠です。またコクヨが中期経営計画で取り入れることを発表している「累進配当」は、長期的に減配せず増配や配当金を維持することをいいます。累進配当銘柄であれば、配当金は増配されるか、最低でも横ばいになるので安心できます。

また配当性向は、企業の最終的な利益「当期純利益」から、配当金として分配された割合を示した指標です。配当性向が高いと、その分たくさん株主に還元しているということを表します。ただ、配当性向は高ければ高いほど良いというわけでもありません。利益は、設備や研究開発などに投資することで、企業が成長するという側面があるからです。配当性向は、業界によって平均値に差がありますが、30~50%くらいがちょうどいいと考えています。コクヨの場合50%ですから、ちょうどいい範囲内です。

また、企業が自社の株を市場から買い戻す「自社株買い」も株価アップの要因となりえます。自社株買いをすると、発行済み株式数が減る(=市場に出回る株の数が減る)ので、株の希少価値が高まり、株価が上がるのです。コクヨの場合、2025年からの3年間での自社株買いの金額を前3年の50億円から350億円に増やしています。配当性向と合わせて、株主還元が充実したととらえられます。

●統合報告書

統合報告書は、財務情報のほかに、環境・社会・SDGs・サステナビリティなどに関する取り組みなどをまとめた書類です。統合報告書も多くの場合、冊子の形できれいにまとめられています。多くのIR情報サイトでは、PDF形式でダウンロードできます。

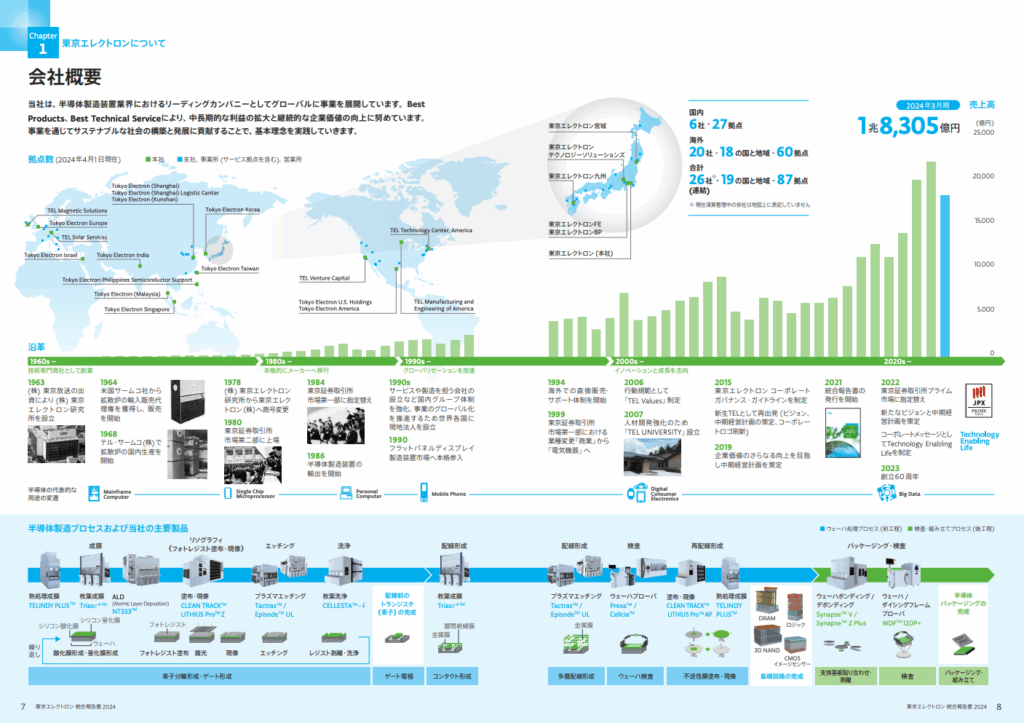

<東京エレクトロン(8035)の統合報告書>

統合報告書を見れば、半導体という、聞いたことはあってもいまひとつ理解しにくい商品でも理解が深まりますし、同社の成長の様子を知ることもできます。

SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)に注力している企業は近年投資でも注目されているため、どのような行動をしているのかをチェックしておくとよいでしょう。

●月次報告書

月次報告書は、主に小売や外食、サービス業の企業が、毎月の売上高や来店客数などを速報ベースで公表するための資料です。決算説明会資料や決算短信などでは、売上高などの業績は四半期単位でしかわかりませんが、月次報告書を見れば毎月の動向がつかめます。

<吉野家ホールディングス(9861)の月次報告>

牛丼チェーンなどの外食産業では、前年比の売上高・客数・客単価などの推移を公表しています。吉野家の場合も、ウェブサイトに掲載されていますので、さっとチェック可能です。これを見れば今期の売上高がどうなるかの想像がつきます。また、客数増・客単価増によっても売上高の増加が見込まれます。

●決算短信・有価証券報告書

決算短信は、四半期ごとに発表される決算の概要をまとめた速報資料。有価証券報告書は、金融商品取引法に基づき、すべての上場企業が事業年度ごとに提出する詳細な報告書です。

決算短信にも有価証券報告書にも、数十ページから数百ページにわたって、さまざまな情報が記載されています。これらのすべてに目を通すのは大変ですが、ここまで紹介したさまざまなIR資料の情報は、この決算短信や有価証券報告書の内容をもとにしていることは押さえておきましょう。

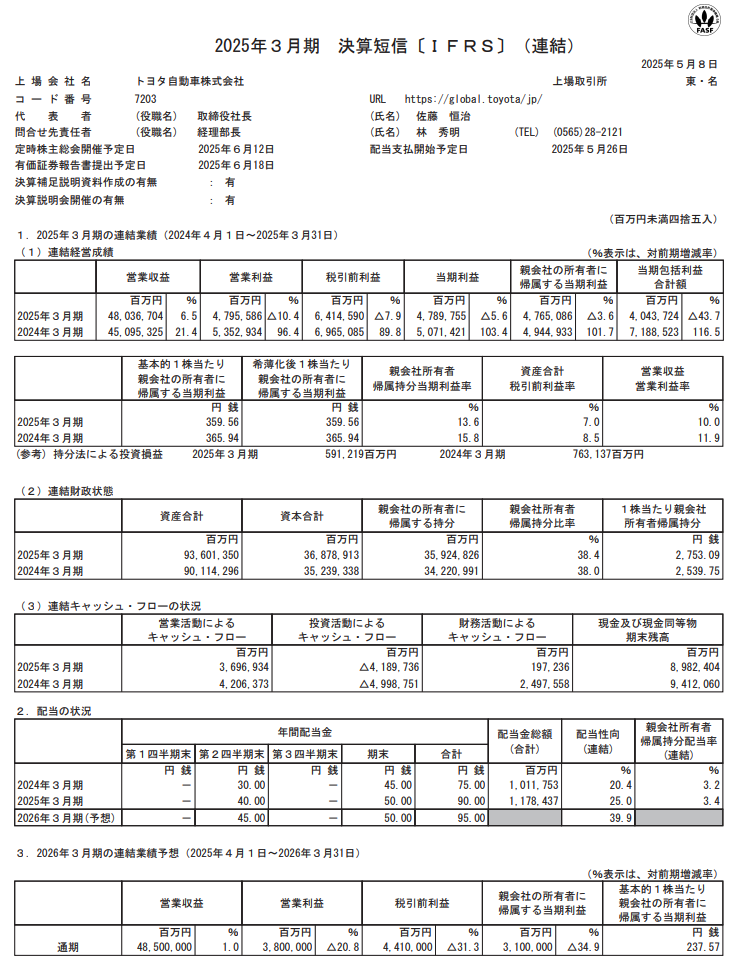

投資にあたっては、速報性の高い決算短信が重要。なかでも最初のページは今期の業績と来期の予想をまとめたサマリーになっていますので、目を通しておくのがよいでしょう。

<トヨタ自動車(7203)の決算短信>

今期の業績ももちろん大切なのですが、重要なのは来期の業績予想。図の一番下にあります。トヨタ自動車の場合、営業利益や当期利益が軒並み減少していることがみてとれます。これは米トランプ大統領によるいわゆる「トランプ関税」の影響によるものが大きいようです。

もし今後、自動車にかかる関税が増えるようなことがあれば、売上・利益にさらに大きな影響が出てくることが考えられます。逆に、もしも「トランプ関税は違憲」などとして関税がなくなるような事態があれば、同社の利益が大幅に増える要因になります。

さまざまな企業の情報を見て分散投資しよう

IR資料を見てさまざまな企業の情報をチェックしたうえで、この企業なら大丈夫と判断したら、ぜひ投資をしてみましょう。ただ、だからといって1銘柄や2銘柄に集中投資するのはNG。その銘柄の調子がよく、きちんと値上がりしてくれればいいのですが、値下がりしてしまえば資産を大きく減らしてしまうからです。

投資資金にもよりますが、最初のうちは3~5銘柄に投資し、徐々に銘柄数を増やし10~20銘柄に同じくらいの金額を分散投資することを目指しましょう。

頼藤 太希(よりふじ・たいき)

マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)

X(旧Twitter)→ @yorifujitaiki