ポイント還元終了のふるさと納税、今後も続けたほうがよいのか

2025年9月末をもってふるさと納税ポータルサイトからのポイント還元が終了します。これまでもらえたポイントがもらえなくなってしまうとなると、気になるのは「ふるさと納税、今後も続けたほうがよい?」ということではないでしょうか。

今回は、ふるさと納税のポイント還元終了の背景と、今後もふるさと納税を続けたほうがよいのかの考え方を紹介します。

ふるさと納税のポイント還元は2025年9月末で終了

ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄付することで、実質2,000円の自己負担で各地の特産品など(返礼品)がもらえる人気の制度です。

これまで、ふるさと納税ポータルサイトでふるさと納税をすると、ポイントの還元を得ることができました。どのふるさと納税ポータルサイトを利用するかによってもらえるポイントや還元率は異なりますが、返礼品に加えてポイントがもらえたら、嬉しいですよね。しかし、ふるさと納税ポータルサイトからのポイント還元は2025年9月末で終了してしまいます。

本稿執筆時点(2025年9月10日)では、ふるさと納税ポータルサイトが最後のポイント還元キャンペーンを打ち出しています。例年、12月になると「駆け込みふるさと納税」を当てこんで、ふるさと納税ポータルサイト各社のテレビCMなどの宣伝が増えますが、2025年はポイント還元の期限となる9月末がラストチャンスとばかりに、宣伝が増えているように感じます。

ふるさと納税ポータルサイトで展開されている主なポイント還元キャンペーンの例を見てみましょう。特に期限の記載のないものは2025年9月30日までのキャンペーンです。なお、一部キャンペーン期間が終了しているものもありますが、ここでは参考までに掲載します。

●楽天ふるさと納税(すべて楽天ポイント)

- SPU(スーパーポイントアッププログラム):

楽天のグループサービスの利用状況に応じてポイント最大18倍。ふるさと納税もポイントアップの対象。 - お買い物マラソン:

購入店舗数に応じてポイント倍率が最大10倍にアップ。 - 5と0のつく日:

5日・10日・15日・20日・25日・30日に買い物でポイント倍率最大4倍。 - 楽天カード利用で楽天ふるさと納税ポイント6倍:

対象ショップでのふるさと納税がポイント6倍に。5と0のつく日は7倍。

●さとふる

- さとふるの日:

2025年9月は2・3・7・8のつく日に最大7%(さとふるマイポイント)。 - 最大15%!使おうAmazon Payキャンペーン:

2025年9月12日・13日にAmazon Payでふるさと納税すると最大15%(さとふるマイポイント)。 - はじめての方限定!さとふるをPayPayで支払うと最大15%戻ってくる!キャンペーン:

さとふるの支払いではじめてPayPayを使うと最大15%(PayPayポイント)。 - 超さとふるジャンボファイナル:

抽選で最大1000%還元・最大50%還元・最大1%還元のどれかが必ず当たる(さとふるマイポイント)。 - ※さとふるマイポイントは寄付に使えるほか、PayPayポイントやAmazonギフトカードに交換可能

●ふるさとチョイス

- チョイス感謝券を全員にプレゼント:

寄付額の2%分(上限10万円分)減額。 - 総額1,000万円分の本気の品が当たる:

5,000円以上寄付した人のなかから合計550人に調理家電、食料品、旅行などが当たる。

●ふるなび(すべてふるなびコイン)

- 得トクキャンペーン:

事前エントリーと寄付で11%還元。 - アプリ限定コイン増量キャンペーン:

最大9%還元(初めての寄付だと上限1万コイン、2回目以降は上限6,000コイン)。 - アプリ限定ふるなびジャンボ:

抽選で1等最大80%還元〜5等1%還元までのどれかが必ず当たる。

※ふるなびコインはAmazonギフトカード、PayPay残高、dポイント、楽天ポイントに交換可能

●ヤフーのふるさと納税(すべてPayPayポイント)

- Yahoo!ふるさと納税ジャンボ:

初めての寄付で最大20%+抽選で最大80%付与。 - ふるさと納税キャンペーン:

対象ストアでの寄付で最大10%還元。

普通に寄付しても10%、20%と還元が得られるだけでなく、抽選などがうまく当たればさらにポイントの上乗せが狙えます。

しかし、2025年10月からは、これらのポイント還元がすべてなくなります。以後はふるさと納税ポータルサイト経由でのポイント還元は受けられなくなります。

なお、ふるさと納税の寄付をクレジットカードで支払った場合など、決済手段によるポイント還元は2025年10月以降も引き続き得られます。たとえば、還元率1%のクレジットカードで3万円寄付したら300ポイントがもらえる、という具合です。

ふるさと納税のポイント還元廃止の理由は?

総務省は、ふるさと納税のポイント還元を廃止する理由として次の3つを掲げています。

1、自治体の経費削減のため

自治体はふるさと納税ポータルサイトの利用手数料を支払っています。総務省は、この手数料の一部がポイントの元手になっているのではないか?と問題視しています。ふるさと納税ポータルサイトでのポイント付与を禁止することで、自治体の手数料の負担を減らす(=自治体に入る金額を増やす)ことにつなげようと考えています。

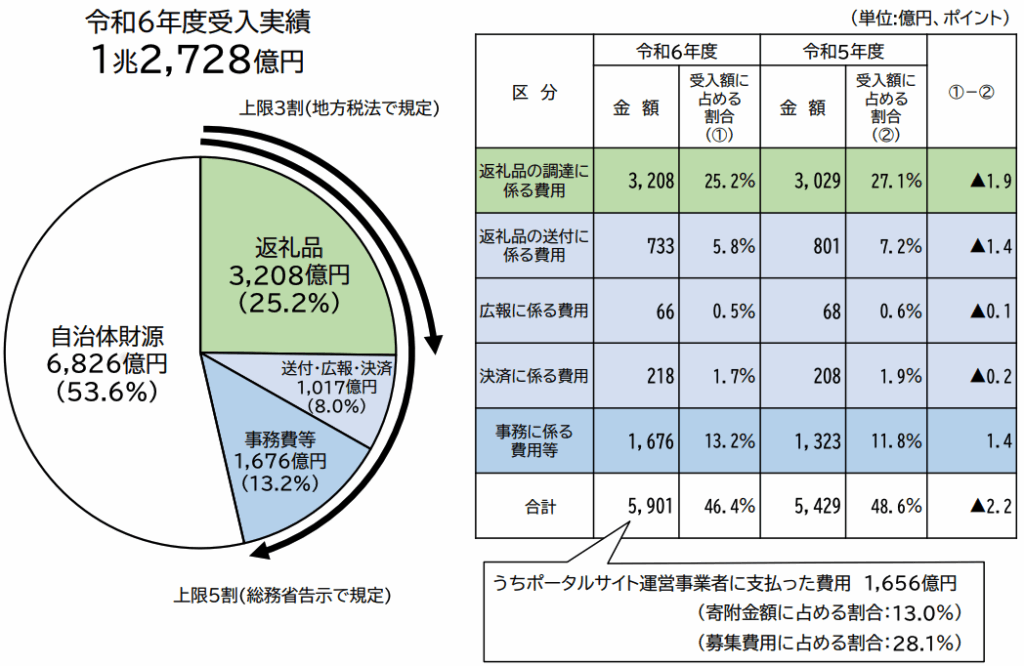

<ふるさと納税の募集に要した費用(全団体合計額)>

総務省の資料によると、2024年度のふるさと納税受入額1兆2,728億円のうち自治体の財源となった金額は6,826億円。全体の53.6%です。

ふるさと納税の返礼品の調達にかかる費用は寄付額の3割以内、返礼品と事務手数料や送料などの合計(募集費用)は寄付額の5割以内にするというルールが定められています。上の円グラフでは、返礼品の調達にかかる費用は寄付額の25.2%、募集費用は寄付額の46.4%となっていますので、全体としてはルールの範囲内に収まっています。

ただ、2024年度の5,901億円の経費のうち、ポータルサイト運営事業者に支払った費用は1,656億円にものぼります。寄付金額の13.0%、募集費用の28.1%がふるさと納税ポータルサイトに支払われている状況です。ふるさと納税の制度をこのまま続ける以上、必要経費とも取れますが、資料からはポータルサイト運営事業者に支払った費用を重くみている様子がうかがえます。

②ポイント競争の過熱防止のため

ふるさと納税ポータルサイト各社は、自社で寄付をしてもらおうとさまざまなキャンペーンを行っており、競争が激化しています。実際、上で紹介したポイント還元のキャンペーンをみてどう思われたでしょうか。2025年9月はポイント還元のラストチャンスですから、各社気合を入れているということはあるかもしれません。しかし、それを差し引いても、他の還元サービスではなかなかみないような「大盤振る舞い」だと感じられるのではないでしょうか。

総務省は、このポイントの原資がふるさと納税ポータルサイトに支払う手数料になっていると考えています。

ポイント還元率の高さで競争されたら、消費者としては当然ポイント還元率の高いほうを利用しようと思うでしょう。

しかし、ポイント付与競争が加熱すると、自治体が支払う手数料が高くなり、自治体に残るお金が少なくなってしまいかねません。ポイント目的の寄付を減らすために今回規制が入ったと考えられます。

③ふるさと納税の趣旨を見直すため

ふるさと納税の本来の趣旨は、自分のふるさとや応援したい自治体を支援するところにあります。しかし、ポイント還元が多くなると、ポイント目的の寄付が増えてしまい、本来の趣旨とは異なるふるさと納税の活用を促進している可能性があるので、それを減らそうと考えています。

ふるさと納税のポイント還元禁止が報じられたあと、反対を表明したのが「楽天ふるさと納税」を運営する楽天グループでした。総務省の発表直後からポイント禁止に関する署名活動を行い、2025年3月には集まった約295万件の署名を社長の三木谷氏が石破首相に提出しました。しかし、その後も総務省の方針に変更がなかったことから、2025年7月に東京地裁に提訴を行なっています。

2025年9月1日、楽天ふるさと納税は総務省の告示にしたがってふるさと納税のポイント付与を終了することを発表しました。提訴を行なったとはいえ現状はルールに従わざるを得ない形ですので、仕方のないことです。しかし、今後の訴訟の動向によっては、ポイント還元が復活することもあるかもしれません。

2025年10月からのふるさと納税はどうする?

2025年10月以降、ふるさと納税ポータルサイトからのポイント還元は得られなくなりますが、ふるさと納税の制度自体は続きます。2025年10月以降も、ふるさと納税は極力続けたほうがいいでしょう。

確かに、2025年10月よりポイントはもらえなくなってしまいますが、それでも実質2,000円で返礼品がもらえるメリットに変わりはありません。

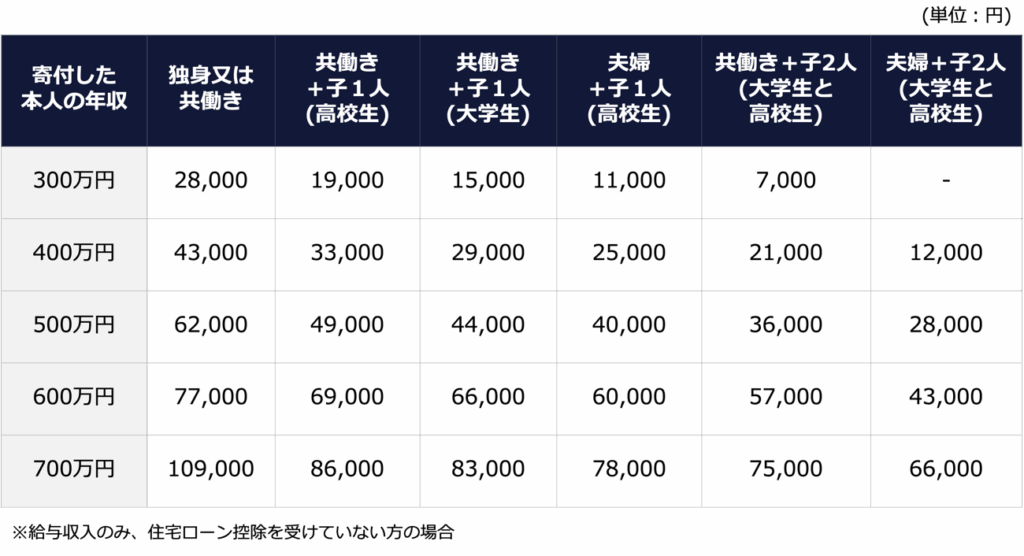

ふるさと納税では「寄附金控除」を利用することで自己負担額2,000円を超える金額を所得税・住民税から控除できます。自己負担額が2,000円になる金額には上限額があり、年収や家族構成により異なります。

<ふるさと納税の上限額の目安>

たとえば、年収500万円で夫婦と子1人(高校生)の世帯なら、4万円寄付することでその3割、1万2,000円分の返礼品が自己負担2,000円でもらえるのですから、お得ですよね。ですから、ふるさと納税は今後も続けるのがおすすめです。

ウェブサイト「ゼニエモン」が400名を対象に行ったアンケートによると、「ふるさと納税のサイトのポイントがなくなっても、ふるさと納税をこれからも続けたいですか?」という質問に対して、8割以上の345人が「はい」と回答しています。ポイント還元の廃止がきっかけでふるさと納税をしなくなるという人は少数派ではないでしょうか。

自治体のなかには、寄付の使い道を選べるところが多くあります。具体的には、下記などから使い道を指定できます。もちろん「おまかせ」もできるのですが、自分の興味・関心がある分野にお金を使ってもらえば、自分が寄付したお金が社会貢献につながっていることを実感できるでしょう。

- 地域活性化

- 教育や子育ての支援

- 医療・福祉・介護などの充実

- 自然保護・環境整備

- 災害からの復興支援

ふるさと納税は「欲しい返礼品が手に入るタイミング」でしよう

毎年1月1日から12月31日の1年間で行ったふるさと納税について、翌年に手続きをすることで税金の控除が受けられます。ただ、実際のところは例年、年末に駆け込みでしている人が多いでしょう。

2025年は9月末までにしたとしても、2026年以降はまた年末にしてしまうのはもったいないかもしれません。ふるさと納税を年末にするデメリットがいくつかあるからです。

●ふるさと納税を年末にするデメリット1:手続きが間に合わない

ふるさと納税を年末にやろうとすると、寄付の手続きが間に合わなくなる恐れがあります。ふるさと納税を駆け込みでしようとしたら、サイトにアクセスが集中してつながらなくなることもありえます。万が一ふるさと納税ポータルサイトのシステムトラブルがあったとしても、寄付の手続きが翌年にずれると、その年分のふるさと納税はできなくなります。

確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例」という制度があります。ワンストップ特例は、寄付先の自治体が1年間で5自治体以内・確定申告をしないなどの条件を満たせば利用できます。ただし、ワンストップ特例を利用するには、申請書を翌年の1月10日までに郵送しなければなりません。

●ふるさと納税を年末にするデメリット2:返礼品を無駄にしやすい

年末に一度に何件もふるさと納税をすると、たくさんの返礼品が一度に届いてしまいます。すると、「食料品がたくさん届いて食べきれない」「置き場所に困る」となりかねません。せっかくおいしいものが届いているのに、無理やり消費するのではもったいないですよね。年末になってふるさと納税しなければという気持ちが先走りしてしまうと、返礼品選びに妥協してしまいがちです。

●ふるさと納税を年末にするデメリット3:1月の請求額が高額になって家計の負担に

年末にふるさと納税をまとめてすると、その分1月の請求が高額になってしまいます。家計に余裕があるならばともかく、余裕がなければ「ふるさと納税したから生活が苦しい」ということになりかねません。

ふるさと納税の時期としておすすめなのは、「欲しい返礼品が手に入るタイミング」です。ふるさと納税の返礼品の中には、季節限定のものや旬のものが結構あります。春夏秋冬、その時期の季節の品を申し込むことで、返礼品の満足度もアップします。ふるさと納税をする時期を分散すると、返礼品が届く時期も分散できますので、返礼品を無駄にしてしまうことも減らせます。ふるさと納税のタイミングを分散することで、家計の負担も減らせます。

来年からのふるさと納税のタイミングは見直してみることをぜひおすすめします。

頼藤 太希(よりふじ・たいき)

マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に創業し現職。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。主な著書に『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)など、著書累計180万部。YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)

X→ @yorifujitaiki