【2025年版】役所に申請すればもらえるお金10選

物価や税金・社会保険料は増えるけれど、手取りの収入はなかなか増えないと感じる方は多いでしょう。何かとお金が必要な時代にぜひ活用したいのが、申請すればもらえるお得な給付金。国はもちろん、各自治体では、申請することでもらえる給付金・補助金を用意しています。ただ、給付金・補助金は「申請することでもらえる」もの。そもそも給付金・補助金があることを知らなければ申請もできません。

そこで今回は、数ある給付金・補助金のなかから、多くの人が利用できそうなもの、「こんなものまで?」というものを選んでご紹介。条件を満たしているのに申請しないのはもったいない!ぜひ確認してみてくださいね。

全国共通で用意されている給付金

まずは国が用意している給付金から見ていきましょう。

1、リフォームで使える補助金

マイホームも時間が経つとあちこち老朽化してしまうもの。また、ライフスタイルの変化によって住み慣れた家を改善したいこともあるでしょう。ただ、リフォームには数十万円、ときには数百万円単位のお金がかかることも少なくありません。

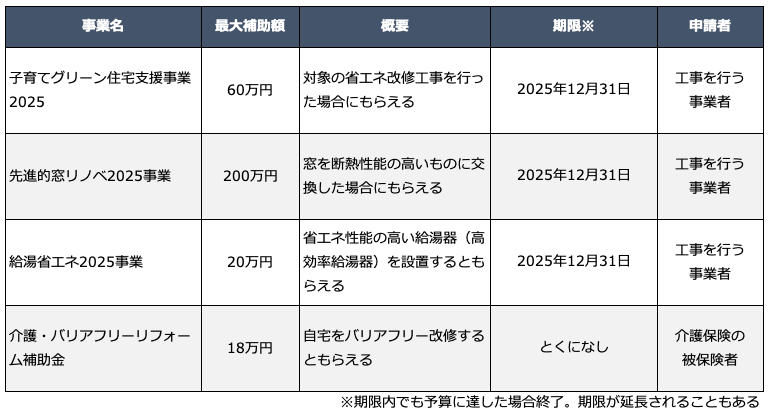

そこで活用したいのがリフォームで使える補助金です。2025年度時点で、以下のような補助金が用意されています。

<リフォームで使える主な補助金(2025年度)>

調査時点で募集のある補助金をまとめました。それぞれ、補助の対象となる工事の内容と金額が決まっており、それを満たすことで補助金が受けられます。

●子育てグリーン住宅支援事業

2050年のカーボンニュートラル(二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすること)実現に向けて住宅の性能をアップさせる場合にもらえるお金です。新築の場合は最大160万円、リフォームの場合は最大60万円がもらえます。

子育てグリーン住宅支援事業の対象の工事は次の8つで、必須工事と任意工事があります。

【必須工事】

- 開口部の断熱改修

- 躯体の断熱改修

- エコ住宅設備の設置

【任意工事】

- 子育て対応改修

- 防災性向上改修

- バリアフリー改修

- 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

- リフォーム瑕疵保険等への加入

必須工事を3つとも行った場合には上限60万円、2つ行った場合には上限40万円の給付金がもらえます。また、必須工事と同時に任意工事を行なった場合にも補助の対象になります(ただし、補助額の合計が5万円未満の場合は補助の対象になりません)。

●先進的窓リノベ2025事業

窓やドアなどを省エネ効果の高い断熱窓や断熱性能の高いドアに交換したり、既存の窓に内窓をつけたりすることで給付金がもらえます。一戸あたりの金額は5万円から最大で200万円。家には窓が複数あることがほとんどでしょう。窓をまとめて交換することで多くの給付金をもらいながら住宅の性能をアップできます。

●給湯省エネ2025事業

住宅に要件を満たすエコキュート(ヒートポンプ給湯機)、ハイブリット給湯機、エネファーム(家庭燃料電池)を設置すると給付金がもらえます。補助額は下記のようどの給湯器を利用するかによって細かく異なります。

- エコキュート…6万円〜13万円

- ハイブリット給湯器…8万円〜15万円

- エネファーム…16万円〜20万円

*左は設備設置による基本額、右はそれぞれの要件を満たした場合の上限額

●介護・バリアフリーリフォーム補助金(介護保険の住宅改修)

介護保険の住宅改修では、介護保険を利用して介護のしやすい住宅にすることができます。具体的には、下記がが対象になります。もらえる金額は原則18万円(支給限度基準額20万円の9割)となっています。

- 手すりの取付け

- 段差の解消

- 滑ったり移動しやすくしたりするための床材・通路材の変更

- 引き戸等への扉の取替え

- 洋式便器等への便器の取替え

- 上の住宅改修のために必要な住宅改修

子育てグリーン住宅支援事業・先進的窓リノベ2025事業・給湯省エネ2025事業については、工事を行う事業者が申請を行います。申請は、それぞれの事業の対象事業者でなければできませんので、契約前に対象事業者かどうかを確認するとよいでしょう。また、それぞれ予算に達すると今年度の募集を締め切ってしまうのでご注意ください。

一方、介護・バリアフリーリフォーム補助金については、申請を自分でする必要があります。お住まいの自治体に確認し、忘れずに手続きをしましょう。

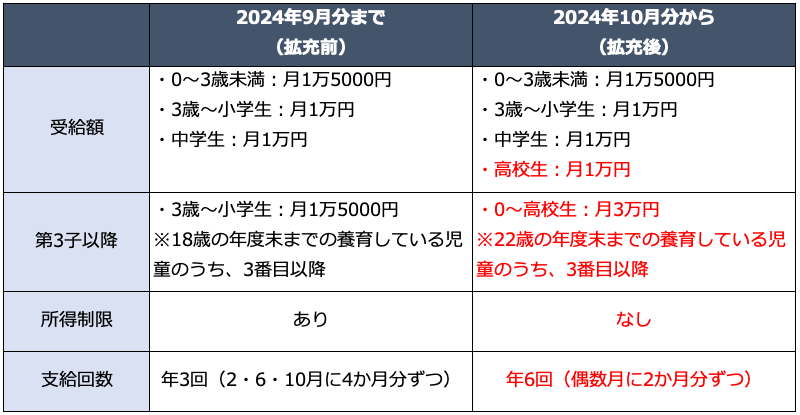

2、児童手当

児童手当は、養育する子どもがいる世帯に対して給付される手当です。2024年10月より児童手当の制度が拡充され、「高校生も受給できる」「第3子以降の金額が倍増し、対象も拡大」「所得制限が撤廃される」「支給回数が年3回から年6回に」という変更が行われました。

<児童手当の主な変更点>

第3子以降の児童手当の金額は月3万円と手厚くなってはいるのですが、「第3子」は「22歳の年度末までの養育している児童のうち3番目以降」となっていることに注意が必要です。

たとえば、「18歳・14歳・10歳」の3人の子どもがいる場合、10歳の末っ子の児童手当は「第3子」なので月3万円です。しかしこの4年後、18歳の子が22歳の年度末を迎えると14歳の末っ子の児童手当は「第2子」となるため、月1万円に減ってしまいます。高校卒業まで月3万円をもらい続けられるケースはあまり多くないでしょう。

児童手当の手続き(認定請求)は、子どもが生まれてから15日以内に行います。そうすることで、申請の翌月分からの児童手当がもらえます。15日を過ぎても手続き自体はできますが、その分児童手当のスタートが遅くなりますし、過ぎてしまった分の児童手当はもらえなくなりますので、早めに手続きを行いましょう。

3、高等学校等就学支援金制度

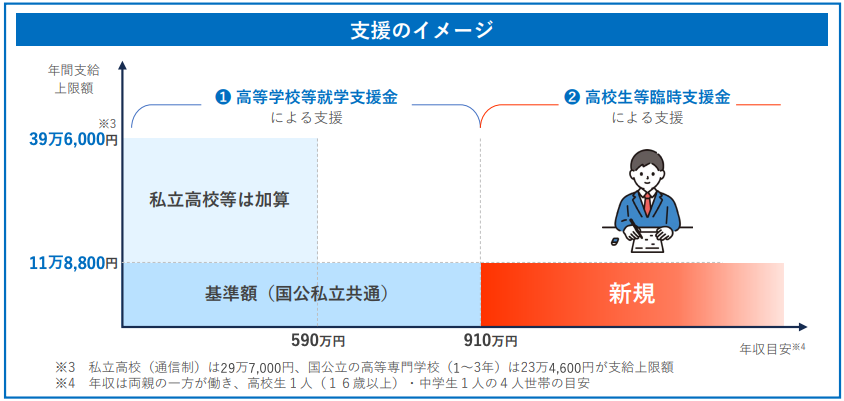

高等学校等就学支援金制度は、公立高校に通う生徒には11万8,800円、私立高校に通う生徒には39万6,000円を支給上限額として支給する制度です。

これまで、高等学校等就学支援金制度には年収制限がありました。目安として、私立高校の加算は年収約590万円未満、公立高校は年収約910万円未満(いずれも片働き・高校生1人・中学生1人の4人家族の場合)であることが、高等学校等就学支援金をもらう条件だったのです。しかし、2025年度に関しては「高校生等臨時支援金」が設けられ、年収約910万円以上でも11万8800円がもらえるようになりました。

<高等学校等就学支援金の支援のイメージ>

さらに、2026年度からは私立高校の加算の年収制限も撤廃され、私立高校に通う場合の支援金の額が全国の私立高校の授業料の平均である最大45万7000円に引き上げられる見通してす。

なお、国の制度とは別に、東京都は2024年度から所得制限を撤廃して私立高校の授業料を実質無償化しました。大阪府も2024年度から段階的に無償化し、2026年度には完全無償化する予定です。

■自治体独自の給付金

各自治体で独自に行っている給付金の制度もいろいろあります。

4、宅配ボックス設置

配送する荷物の増加によって、運送業者不足が深刻になっています。いわゆる「置き配」の荷物を入れるために宅配ボックスを設置すると給付金がもらえる自治体があります。たとえば東京都葛飾区「かつしかエコ助成金」には、業者が設置する宅配ボックスが含まれています。最大で費用の1/2、5万円(IoT対応の宅配ボックスの場合、費用の2/3、最大15万円)の補助が受けられます。

5、生ごみ処理機設置

生ごみは、家庭から出される可燃ごみの1/3を占めます。水分を多く含むため、清掃工場の焼却にあたって多くのエネルギーが必要に。そのうえ、生ごみが原因による集積所の臭気や汚水の清掃の問題も生じています。そこで、家庭用生ごみ処理機を設置して、生ごみを減らすことに協力することで給付金がもらえる自治体があります。たとえば、埼玉県さいたま市の場合、購入価格の1/2、最大1万円の補助が受けられます。

6、屋上緑化・駐車場緑化

地球温暖化を防ぎ、住みやすい環境を作るため、屋上緑化・駐車場緑化を行うことでも助成金がもらえる自治体があります。たとえば、東京都練馬区の場合、屋上や壁面の緑化は1平方メートルあたり1万円、フェンスの緑化は1平方メートルあたり1万2000円、上限額は戸建住宅で40万円・集合住宅で80万円などとなっています。

7、スマホ購入

今やスマホを持っていない人はいない…と思いきや、年配の方のなかにはまだまだスマホを持っていない人もいます。スマホが使えないと情報格差が生じるうえ、マイナンバーカードに関する手続きがしにくかったりする(役所などで行う必要がある)ことから、新たにスマホを購入した場合に給付金がもらえる自治体があります。たとえば、埼玉県秩父市「シニア世代スマホ購入応援補助金」の場合、60歳以上・マイナンバー読み取り機能付きスマホの購入・秩父市公式LINEに登録して「ちちぶ安心・安全メール」の配信登録をするなどの条件を満たすと、最大3万円の給付金がもらえます。

8、自転車用ヘルメット

道路交通法が改正されたことにより、自転車に乗るときに利用者がヘルメットを着用することが「努力義務」となりました。これを受けて、ヘルメットの購入費用を補助する動きが活発になっています。何より、利用者の安全につながるのですから、ぜひ活用したいですね。たとえば千葉県柏市では、安全性の認証を満たしたヘルメットを購入する場合(1人1個まで)、2000円の補助金がもらえます。

9、補聴器

耳が聴こえにくくなると日常生活に支障が出るため、補聴器の購入に対する補助を導入している自治体があります。たとえば東京都品川区「高齢者補聴器購入費助成事業」では、65歳以上で聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない方が医師の診断をうけて補聴器を購入する場合、最大で7万2450円の補助金がうけられます。

10、婚活

2024年の1年間に結婚したカップルの数は48万5063組(厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年数(概数)」)。前年は47万4741組ですから、この1年では1万組ほど増加しています。ただ、少子化は進んでおり、2024年に生まれた赤ちゃんの数は68万6061人と、統計開始以来はじめて70万人を下回りました。

各自治体では、男女の出会いと結婚をサポートする事業を展開しています。そのなかには、結婚相談所を利用する場合の入会金や登録料の助成が受けられます。たとえば北海道沼田町「ライフパートナー探し応援事業」では最大6万円、埼玉県ときがわ町「SAITAMA出会いサポートセンター」の会員登録料全額、婚活相談所の初期費用最大3万円、成婚料最大10万円などの補助が受けられます。

■給付金情報はどこでチェックする?

国や自治体が行っている給付金を手に入れるには、そもそも情報を知らなければいけません。そして、条件に当てはまっていたら、自ら申請することが必要です。

給付金情報は次のようなところでチェックしましょう。

●自治体のホームページや市区町村の会報誌

お住まいの自治体のホームページや自治体から配布される会報誌などに給付金情報が掲載されています。

会報誌は、配布されても見ないで捨ててしまうという人も多いかもしれませんが、よく読んでみると、お得な情報が記載されていることも少なくありません。ぜひ、チェックしてみましょう。

●オンライン家計簿「Zaim」で利用できる「わたしの給付金」

「わたしの給付金」は、日本最大級のオンライン家計簿「Zaim」で利用できる、給付金が自動抽出できるサービスです。

住んでいる自治体によって、受けられる手当や給付金は異なります。住所、年収、家族構成など、Zaimに登録した内容をもとに、自分が受け取れる可能性のある給付金が自動表示されます。

わたしの給付金は無料で全国の自治体の情報を見ることはできますが、プロフィールに合致する可能性がある自治体の給付金の自動抽出には、有料のプレミアム会員登録が必要になります。

●自治体アプリの決定版「マチイロ」

マチイロは、約1,000を超える自治体の情報をみることができます。自分が住んでいる自治体を登録しておけば、給付金の情報はもちろん、ニュースやイベントなどの行政情報が届くので、チェック漏れを防ぐこともできます。

また、広報誌をデジタルで読める点も便利です。自分で役所に行かなくても、アプリを利用して、簡単に情報を得ることができます。

国や自治体が用意するさまざまな給付金を紹介してきました。冒頭でも触れましたが、これらのお金は届け出をすることではじめて受け取れるものです。ですから、忘れたり、面倒くさがったりせず、確実に届け出をすることが大切です。

また今回紹介した他にも、お金がもらえる制度はたくさんあります。自分が利用できそうな制度はないかを確認して、使える制度はどんどん活用していきましょう。

執筆:高山 一恵(たかやま かずえ)

(株)Money&You取締役/ファイナンシャルプランナー

(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計180万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。

X(旧Twitter):@takayamakazue