「推し活」にいくらお金をかける? 人生を豊かにするお金の上手な使い方

みなさんは「推し活」をしていますか?「推し活ができるほどに打ち込めるものがあればいいのに」と思っている方もいるかもしれませんね。推し活をすると毎日の生活が楽しくなり、人生が豊かになる…のですが、推し活にいくらお金をかけるか、そのお金をどこから用意するのかも悩ましい問題です。

そこで今回は、推し活に関するデータを見ながら、推し活に必要なお金を用意する方法を一緒に考えてみましょう。

推しがいる人は幸せ!

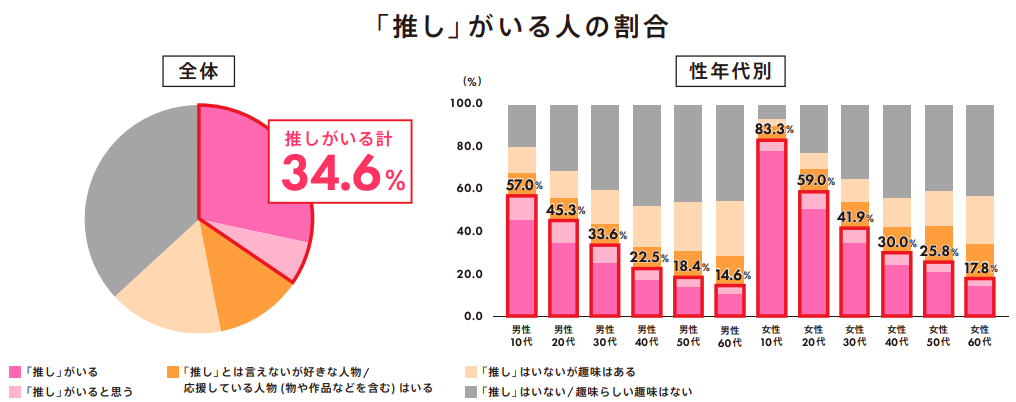

推し活は、自分が応援している人・ものの活動を支援して楽しむことです。「推し」の対象は幅広く、アイドル、アーティスト、俳優、アニメ・ゲーム・マンガのキャラクター、スポーツ選手、さらには動物、鉄道、刀剣といったものまで、いろいろあります。博報堂「オシノミクスレポート」によると、推しがいる人の割合は34.6%。若い人ほど推しがいる割合が多くなっています。また、推しがいる人の割合はどの年代でも男性より女性のほうが多くなっています。

<「推し」がいる人の割合>

一昔前までは、アイドルやキャラクターなどの人やものに愛着を持つことは「萌え」「オタク」といった言葉で表されてきました。萌えやオタクは、いずれも「好き」という気持ちが自分の中で高まる内向的な言葉で、どちらかというと自分が萌えやオタクの感情を持つことを隠さなければいけないものと捉えられる向きもありました。

しかし、推しは萌えやオタクよりもポジティブ。周りにも自分に推しがいることを公言したり、推しのよさを「布教」したりすることで、自分の人生をより良いものにしていこうと考えています。

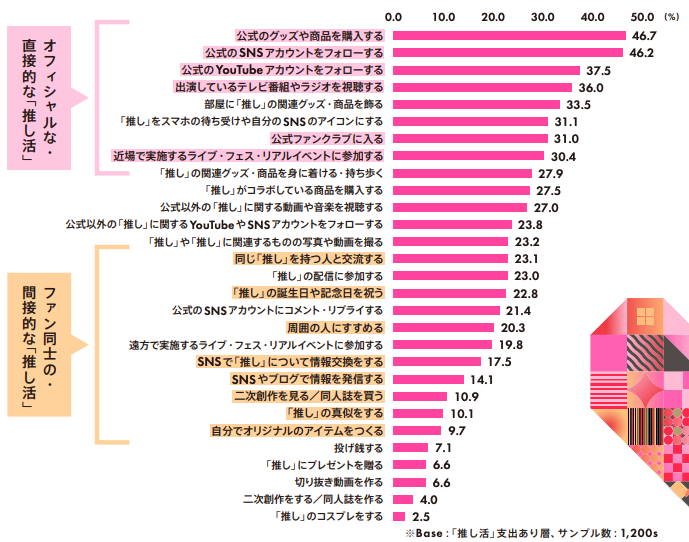

実際、博報堂のレポートでも、推し活にはオフィシャルで直接的な推し活と、ファン同士でつながる間接的な推し活が行われていることが示されています。

<どのような「推し活」を実際にしているか(複数回答)>

公式のグッズや商品を購入する、公式の情報をチェックする、ファンクラブやライブ・フェス・リアルイベントに参加するといった直接的な推し活が多いですね。それとともに、ファン同士で交流する、SNSでつながる、さらには二次創作をするといった間接的な推し活も行われていることもわかります。そうした推し活は人にポジティブなエネルギーを与えてくれます。

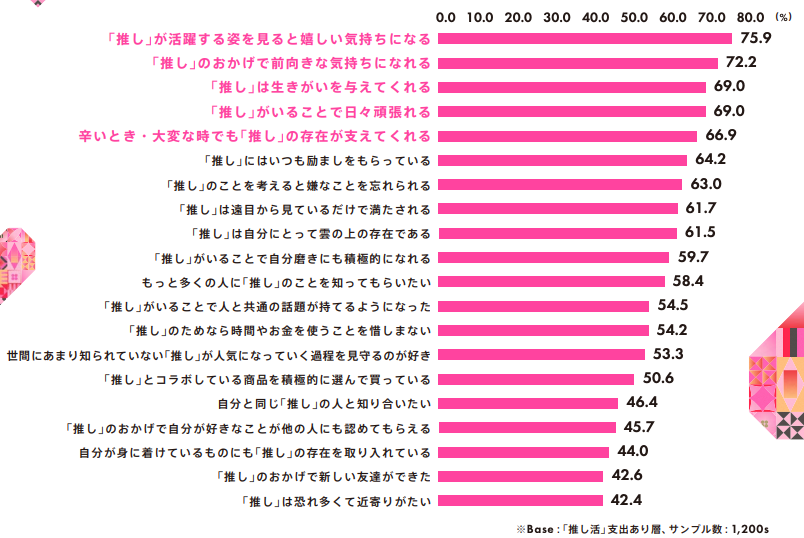

<「推し」について当てはまる考え方>

嬉しい気持ちになる、前向きな気持ちになれる、生きがいを与えてくれる、日々頑張れる、支えてくれる…と、推しがいるからこそ日々の活力が得られるとする意見はたくさんあることがわかります。それほどまでに熱中できて、力をもらえる推しがいることは幸せなことだといえそうです。

実際、野村総合研究所未来創発センター「データで見る日本人の幸福なライフスタイル」では、推し活の個数と幸福度の間に関係があることが示されています。推し活の個数に対して、今の幸福度を「10点満点中8点以上」とした「幸福度が高い人」の割合を確認すると、

- 推し活なし:20.9%

- 推し活1個:31.8%

- 推し活2個:40.7%

- 推し活3個以上:42.2%

と、推し活の個数が増えるほど、幸福度の高い人の割合が増えています。

また、家族共通の推し活の有無でも幸福度は変わります。家族共通の推し活がない人に占める幸福度が高い人の割合は20.9%ですが、共通の推し活がある人に占める幸福度の高い人の割合は48.8%と、半数近くにまで高まります。家族で共通の推し活をすることで話題が増え、お金を使うことでともに満足するということが、幸福度を高めているといえます。

このように見てみると、推しがいる人は幸せだといえるでしょう。

推し活にかける費用はいくら?

ただ、推し活にはお金がかかります。公式のグッズや商品などはもちろんお金を出して買いますし、二次創作やオフ会などをするとなれば、それはそれでお金がかかるでしょう。

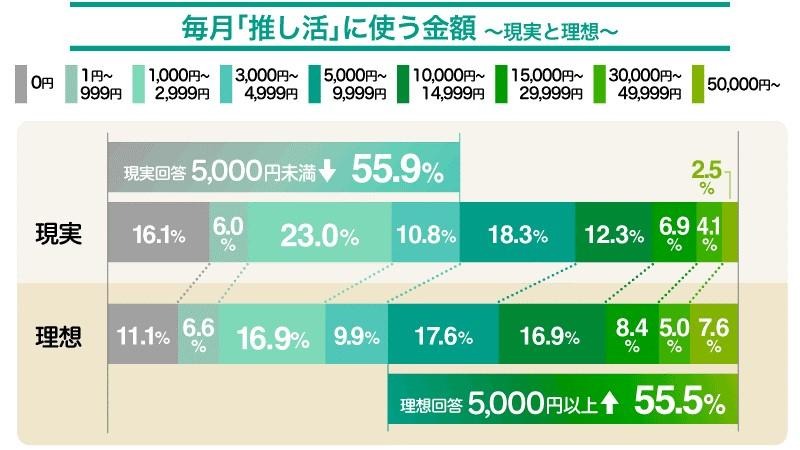

松井証券「推し活とお金に関する実態調査」では、毎月推し活に使う金額と、推し活に使いたい金額が「現実と理想」として紹介されています。

<毎月「推し活」に使う金額〜現実と理想>

毎月の推し活の費用は55.9%の人が5000円未満です。意外と、少額に思われるかもしれませんね。家計に無理のない範囲で推し活をしていることがうかがえます。一方で、1万円、2万円と推し活にお金をかけている人も少なからずいます。なお、同調査によれば、国内アイドルやマンガ・アニメ・ゲームのキャラクターに毎月20万円支払うという「猛者」もいたとのこと。推し活にどっぷりとのめり込む人もいるようです。

毎月20万円はさすがに極端ですが、理想の推し活のために5000円以上かけたいと回答した人が55.5%いるのも事実。推し活にもっとお金がかけられるのであればかけたい、と思っている人も多いようです。

推し活の資金はどう捻出する?

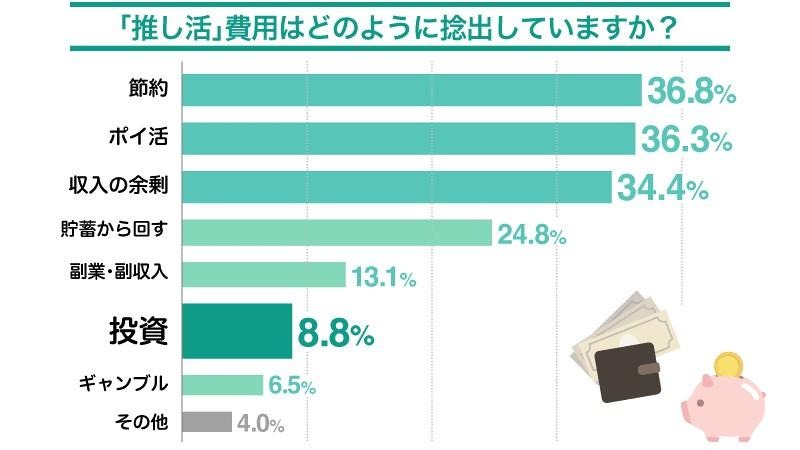

では、推し活のために必要な資金は、どのように捻出しているのでしょうか。松井証券の調査によると、次のようになっています。

<「推し活」費用はどのように捻出していますか?(複数回答)>

トップは節約(36.8%)。日々がんばって節約したそのお金で推し活をしていることがうかがえます。

節約のコツは、金額の大きなもの・効果が持続するもの・我慢が不要なものを優先すること。具体的には、まず家賃(住宅ローン)・通信費・光熱費・保険料・サブスクの費用といった「固定費」から見直します。固定費は、一度見直せば以後は節約効果がずっと続くため、効果が高くて楽です。ひとつずつ見直していきましょう。

また、筆者のもとにマネー相談に訪れる人を見ていると、お金が貯まる人は、何にどれくらいお金を使っているか支出に意識が向いていて、支出を「見える化」しています。

支出を「見える化」することで、自分のお金の使い方の傾向や無駄遣いを発見しやすくなります。

実際、マネーフォワードが自社の家計簿アプリの利用者約1万6000人を対象に実施した「お金の意識調査2020」によると、アプリ利用で収支を見える化して家計が改善したと答えた利用者は5874人、1カ月あたりの改善額の平均は2万7848円となっています。

また、支出を「見える化」して、自分が何にどれだけお金を使っていることを把握することで、各費目の「予算化」がしやすくなります。

以前、筆者のもとに相談に来た男性は、推しのアイドルグループに毎月の給与の半額以上を使っていました。推し活のお金で支出が収入を上回り、お金がまったく貯まらなかったのです。そこで、推し活用の口座にあらかじめ予算を決めてお金を入れておき、その口座にお金がなくなったら、今月の「課金」は控えるという仕組みにしました。これによって収支が改善し、お金が貯まるようになりました。

また、僅差の2位に「ポイ活」(36.3%)がランクイン。楽天の「楽天ポイント」、KDDIなどの「Pontaポイント」、ドコモなどの「dポイント」、TSUTAYAなどで貯まる「Tポイント」、SMBCグループのさまざまなサービスで使える「Vポイント」などが知られています。

いま勢いを感じるのは、2024年にTポイントと統合した「Vポイント」。三井住友銀行のデジタル口座アプリ「Olive(オリーブ)」を使ってマクドナルドなどの対象店でスマホタッチ決済をすると、さまざまな条件をクリアすることでVポイントが最大で9%プラスされて還元されます。

1万円の買い物をすれば900円分がポイントバックされる計算なので、かなりお得感がありますよね。セブン‐イレブンなどのコンビニチェーン、ドトールコーヒーといった大手飲食店チェーンも対象店に含まれるので、ライフスタイルに合わせて上手に使うといいかもしれません。

ただ、ポイントがもらえるキャンペーンやポイントがもらえる条件などは変わってしまうので、自分が利用しているポイントや企業の情報にアンテナを張っておくことが大切です。

さらに、一部の人は、投資で推し活の費用を捻出しています。松井証券「推し活とお金に関する実態調査」によると、推し活に費用をかけたいと思う人ほど、投資をしている割合が多いようです。

また、投資方法としては、推しに関連する銘柄に投資をしたり、新NISAを活用して投資をしたりしている人が多いことがうかがえます。

推し活をすることで、人生が豊かになることを一緒に確認してきました。将来のライフイベントのためにお金を貯めることも大切ですが、今の人生を楽しむことも大切です。「推し活」をしていたという経験が、さらに人生を豊かにしてくれます。

ただ、だからといって際限なく推し活をしていたら、お金がなくなって困ってしまうことも目に見えています。先の博報堂のレポートによると、可処分所得(自由に使い道を決められるお金)に占める推し活支出の割合の平均は37.4%。若い世代ほどこの割合は高く、10代男性では46.9%、10代女性では52.8%と、可処分所得の半分程度を推し活に使っていることがわかります。

もちろん、一般的には年代が高くなるにつれて収入(=可処分所得)も増えるため、若い世代のほうが可処分所得に占める推し活支出が多くなる、ということはあるでしょう。しかし、だからといって若いうちから推し活にばかりお金をかけてしまっては、お金の不安をいつまでも抱えてしまうことになりかねません。これでは、推し活を心から楽しむことができなくなってしまうでしょう。

推し活は予算を決めて、その範囲内で楽しむことが大切。もしも「推し活で生活が厳しい」というならば、家計を見直して、予算を設定してみることをおすすめします。

執筆:高山 一恵(たかやま かずえ)

(株)Money&You取締役/ファイナンシャルプランナー

(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計180万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。

X(旧Twitter):@takayamakazue