個人投資家はどんなところに投資している? 注目の投資テーマは?

2024年にNISAの制度が大きく改正されたことで、投資を新たにスタートさせる人が増加。これまでにも増して市場に「個人投資家」がたくさんいる状態です。

そうした中気になるのは「個人投資家はどんなところに投資している?」ということではないでしょうか。特に、NISA改正から投資を始めた方は、周りの人がどんな投資をしているのかを知りたいと思うでしょう。

今回は、NISA改正後の市場動向を確認したうえで、個人投資家の投資状況や個人投資家注目の投資テーマがどうなっているか、紹介します。

2024年〜2025年の市場動向を確認

投資で得られた利益にかかる税金がゼロにできるNISAの制度自体は、2014年にスタートしました。このNISAの制度が2024年に大きく変わり、「新NISA」と呼ばれて話題に。生涯にわたって非課税で投資できるようになり、年間で投資できる金額も増加し、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの非課税投資枠を併用できるようになるなど、個人投資家がNISAをより便利に使える改正が行われました。

この期間、日経平均株価や米国のS&P500などの株価指数は、おおむね右肩上がりに推移しています。

<日経平均株価とS&P500の推移(2024年1月〜2025年9月15日)>

ただし、グラフをみると、単純に右肩上がりだったわけではないことがわかります。2024年8月には「令和版ブラックマンデー」と呼ばれるほどの暴落がありましたし、2025年4月には米トランプ大統領が発表した相互関税などの影響による「トランプショック」が起きています。

現在の状況はどうかというと、株価は最高値を更新しています。本稿執筆時点(2025年9月16日)、日経平均株価がはじめて高値で4万5000円の大台を突破したというニュースがありました。米国のS&P500やNYダウなども同様に、高値を更新する展開になっています。

個人投資家はどんなところに投資している?

このような市場の環境のなか、個人投資家はどのような投資をしているのでしょうか。まずはNISAの利用状況データをもとに探ってみましょう。

⚫︎NISAではどのような銘柄が買われている?

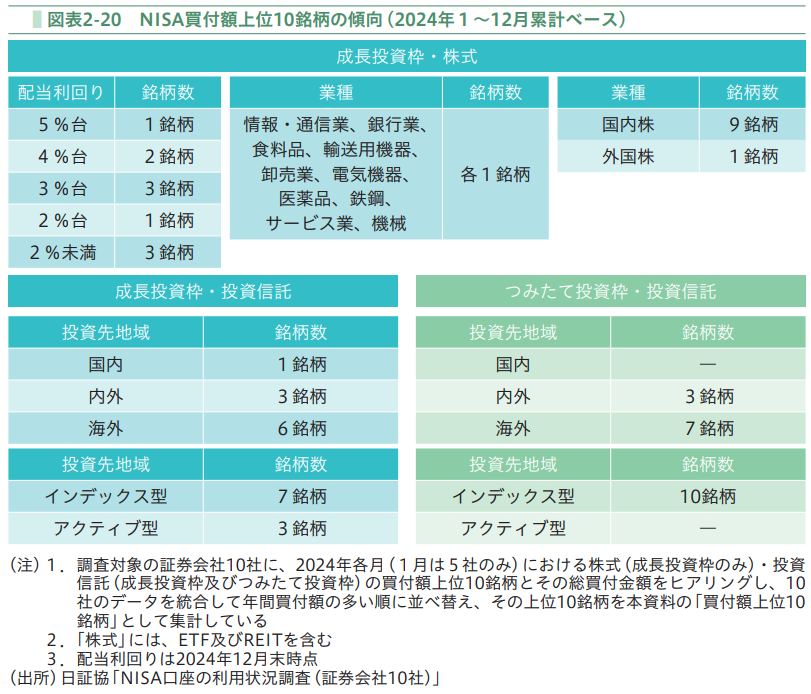

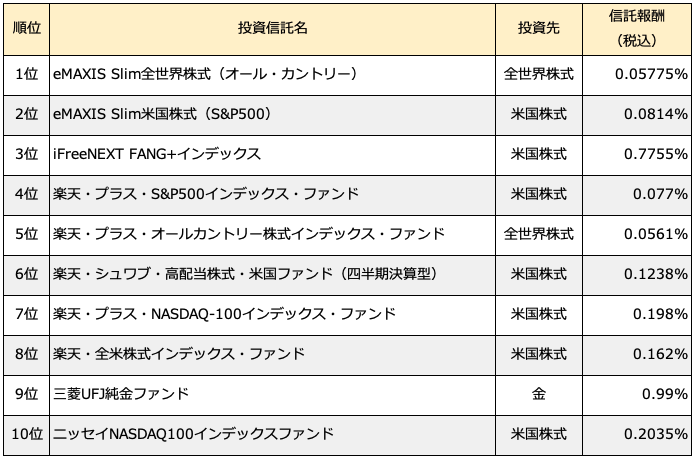

日本証券業協会「新NISA白書2024」には、2024年のNISA口座で購入された買付額上位10銘柄の傾向を証券会社10社にヒアリングした調査結果が記されています。

<NISA買付額上位10銘柄の傾向(2024年1〜12月累計ベース)>

新NISAでは、積立投資専用の「つみたて投資枠」と一括投資もできる「成長投資枠」の2つの非課税投資枠を利用して投資ができます。

つみたて投資枠で購入された投資信託は「内外」(国内と国外)が3銘柄、「海外」が7銘柄。そして10銘柄とも「インデックス型」になっています。

「新NISA白書2024」ではその詳細な商品名まではわからないのですが、おそらくは日本を含む世界全体に投資する全世界株インデックスファンドと、米国に投資する米国株インデックスファンドがほとんどではないかと考えられます。

参考までに、楽天証券のNISAで買い付けられた投資信託ランキング(2025年9月8日〜12日)ベスト10をみると、全世界株・米国株のインデックスファンドがほとんどを占めています。

<楽天証券のNISA投資信託買付ランキング(2025年9月8日〜12日)ベスト10>

人気はやはり「オルカン」の愛称で知られる「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」。オルカンは名前のとおり、全世界株インデックスファンドです。オルカンに次ぐ「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」の「S&P500」は米国の株価指数ですので、米国株に投資するインデックスファンドです。3位以下も全世界、または米国のインデックスファンドが並んでいます。唯一「三菱UFJ純金ファンド」のみ金(Gold、厳密には「金に投資する純金上場信託(ETF)」)に投資するファンドになっています。

投資信託の保有中にかかる信託報酬も安くなっていて、0.1%を切るものも見られます。

成長投資枠で購入された投資信託も、海外に投資するものが多いという点はつみたて投資枠と同じですが、成長投資枠では、つみたて投資枠では投資できない投資信託でも投資ができることもあり、国内に投資する投資信託やアクティブ型の投資信託などでも選ばれている商品があります。

また、成長投資枠で購入されている株ベスト10のうち、9銘柄は国内株になっています。こちらも「新NISA白書2024」では個別の具体的な銘柄はわからないのですが、業種はさまざまです。NISAでは、資産を生涯にわたって非課税で保有できるようになったため、配当金が多くもらえる「高配当株」に注目が集まっています。購入されている株の配当利回りを見ると、一般に高配当株だと呼ばれる「3%以上」の銘柄が6銘柄を占めていることがわかります。

⚫︎年代別買付額の分布は?

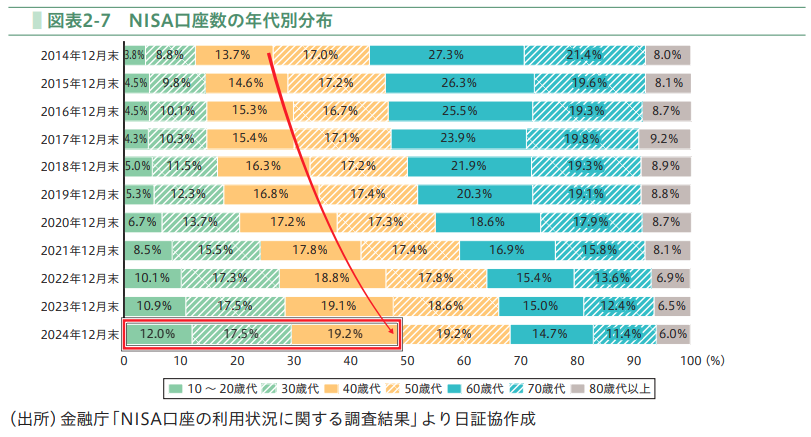

NISAの買付額を年代別に見ると、NISAの改正をきっかけにして、若い人がNISAを利用するようになってきています。

<NISA口座数の年代別分布>

特に40歳以下の口座数が年々増加していることがわかります。さらに、年代別に買付額の分布が示されています。

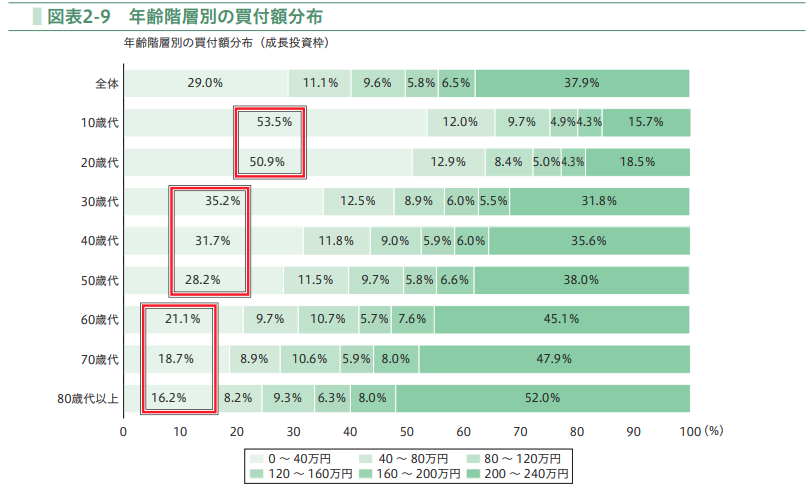

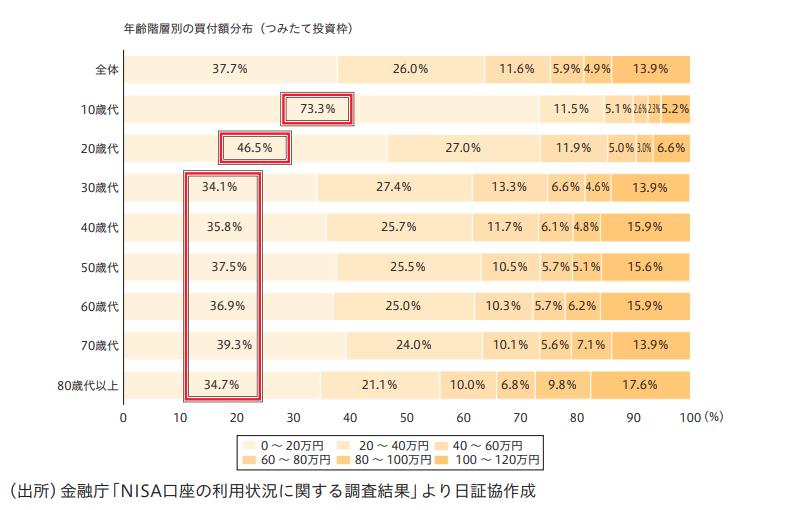

<年齢階層別の買付額分布>

つみたて投資枠・成長投資枠とももっとも多いのは「0〜20万円」です。ただ、年代が上がるほど買付額の多い口座の割合が増える傾向があります。

注目の投資テーマは?

では、今後の注目投資テーマとしてはどのようなものがあげられるでしょうか。ここでは、日本経済新聞が2025年7月に公表している「個人投資家調査2025」の結果を引用して、どのような投資テーマが注目されているのかを見てみましょう。

⚫︎1位:AI・半導体

AIと半導体はいま、株式市場でもっとも注目度の高い投資テーマといってもいいでしょう。ChatGPTのような生成AIが急速に普及しており、AIに利用するGPUや半導体の需要が高まっています。AI開発企業はもちろんですが、その開発に必要な半導体を製造する企業、さまざまな製品にAIを応用する企業などにも注目が集まります。AI・半導体はすそ野が広いので、長期的な成長にも期待できるでしょう。

⚫︎2位:防衛

ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとパレスチナの紛争をはじめ、世界の分断が広がっています。日本でも長く「GDPの1%」と言われてきた防衛費が1%を超えて増えつつあります。そのため、戦闘機や船をつくる会社、レーダーや通信システムを扱う会社などに注目が集まっています。今後も、国を守るための需要は堅調だといえるでしょう。

⚫︎3位:円高&内需株

日本に多い輸出企業にとって円高は逆風ですが、円高で業績が上がる可能性があるのが内需関連株です。為替レートが円高になると、輸入コストが下がるからです。たとえば小売、食品、外食、電力・ガスなどの業種が該当します。また、円高になると海外旅行がしやすくなり、輸入品価格も低下します。そうしたお得感から、消費関連株の業績が拡大する可能性があります。

⚫︎4位:配当・株主還元

企業が利益の一部を株主に還元する「配当」。特に、配当金を増やしている「増配銘柄」や、増配を連続で行なっている「連続増配銘柄」は、基本的に業績が好調な傾向にあると言えるでしょう。

また、長期的に減配せず増配したり配当金を維持したりする「累進配当銘柄」であれば、配当金は増配されるか、最低でも横ばいになるので安心できます。

配当金を安定的に出してくれる高配当株は業績がよく、値動きが安定しているため、暴落時にも株価が下がりにくく、暴落からの回復も早い傾向にあります。

●5位:エネルギー・資源

日本では、石油や天然ガスといったエネルギー・資源を輸入に頼らざるを得ません。ただ、エネルギー価格は安定しません。そこで太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーなどに注目が集まっています。技術革新などにより実用化が進めば、必要なエネルギー・資源が減らせますし、脱炭素の面でも貢献します。

どれが値上がりするかはわからない

ここまでデータを見ながらNISAの投資先や注目の投資テーマをご紹介してきました。読者の方の中には、ご自身の投資方針と合っていると思ったり、「この投資先は良さそうだ」と思ったりした方もいらっしゃると思います。

これからの時代、インフレなどに対抗するためにも預貯金だけでなく、ぜひ投資をすることも検討していただきたいのですが、注意点があります。それは「どれが値上がりするかはわからない」ということです。

いくら自分が将来有望だと思ったとしても、その投資先だけに集中投資してしまうのは危険です。予想通り、値上がりしてくれればいいのですが、値下がりしてしまえば資産を大きく減らしてしまうからです。実際、資産運用のプロでも投資商品の値動きを予想するのは、難しいと言われています。

そこで、投資をするときに心がけたいのが「分散投資」です。分散投資は、商品や銘柄、地域などさまざまな投資先に分散投資することです。

投資の格言に「たまごは1つのかごに盛るな」というものがあります。これは、分散投資の大切さを説いたものです。たまごを1つのかごに盛ってしまう(集中投資する)と、万が一そのカゴを落としたときに全部割れてしまいます。しかし、たまごが複数のかごに分けてあれば(分散投資すれば)、どれかを落としても被害は少なくて済み、他のたまごは守ることができます。

分散投資をしておけば、値下がりしたときの損を抑えたり、他の投資先の値上がりで資産を増やしたりできる、というわけです。

個人の資産運用で必要なのは、大儲けすることではなく、大損を防ぎつつ堅実に増やすことです。投資をする際には、投資の目的やリスク許容度などを考え、さまざまな商品に分散投資を行うようにしましょう。

執筆:高山 一恵(たかやま かずえ)

(株)Money&You取締役/ファイナンシャルプランナー

(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計190万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。

X:@takayamakazue